吉野家の食品ロス削減への挑戦が評価される理由とは

吉野家の食品ロス削減への挑戦が評価される理由とは

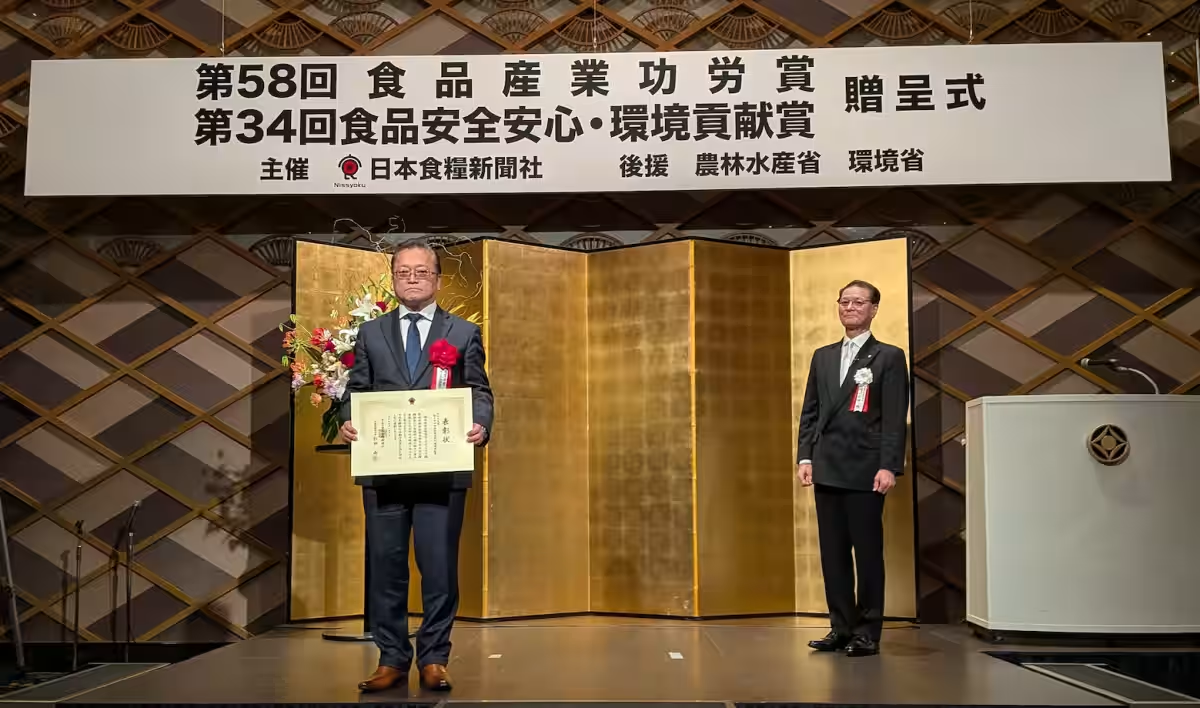

吉野家ホールディングスが、最新の環境貢献に関する取り組みを通じて顕著な成果を挙げたことをご存知でしょうか。この度、同社は日本食糧新聞社が主催する「第34回食品安全安心・環境貢献賞」を受賞しました。この賞は、持続可能な食品加工や廃棄物削減に貢献する企業を対象にしており、吉野家の取り組みがどれほど評価されたのかを見ていきましょう。

玉ねぎのアップサイクル

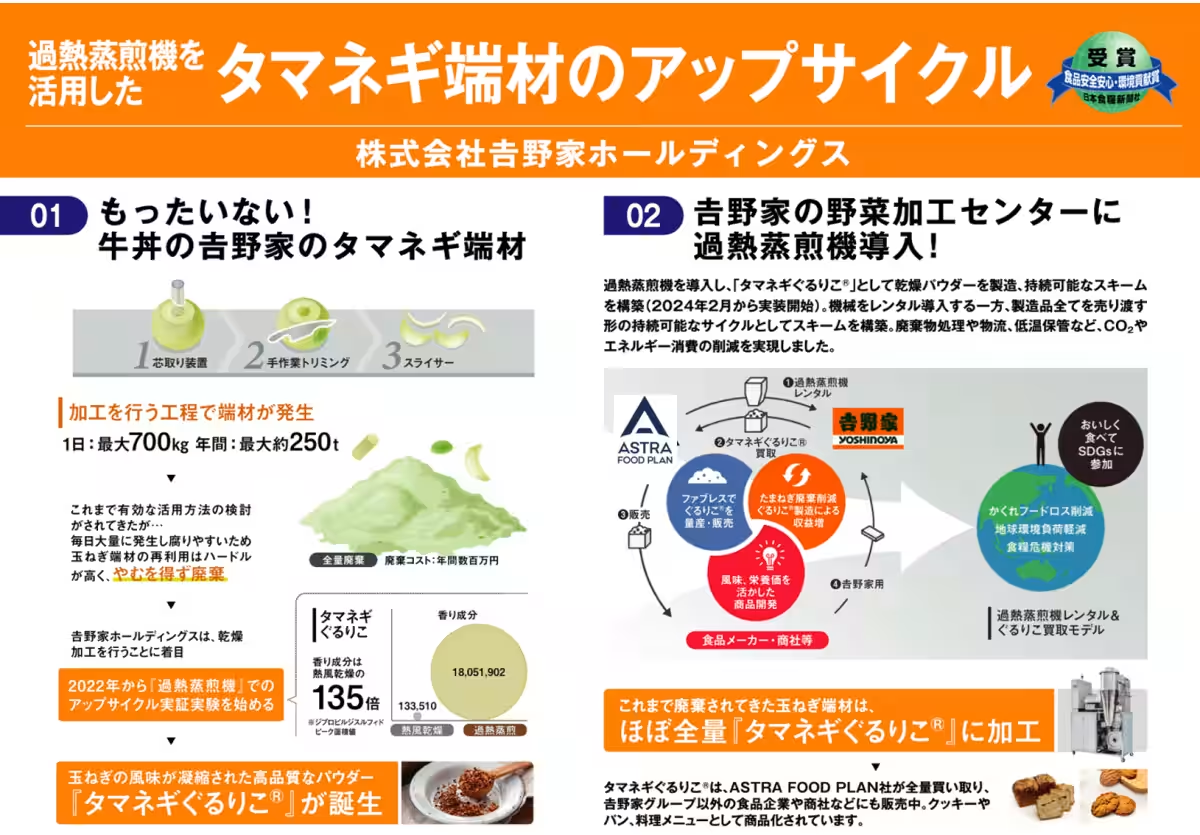

吉野家の牛丼の主材料である玉ねぎは、その加工過程でどうしても発生してしまう端材があります。これらの端材をただ廃棄するのではなく、有効に活用することでフードロスを削減するという取り組みが始まりました。具体的には、埼玉県に本社を置くスタートアップ企業、ASTRA FOOD PLAN株式会社と協力し、過熱蒸煎技術を駆使して玉ねぎの端材を乾燥フレーク化しました。このフレークは、風味や旨味をしっかりと残しつつ新たな食品として再利用されます。

2024年2月からは、吉野家ホールディングス東京工場に過熱蒸煎機が導入される予定で、端材の回収から加工までを一貫して行える体制が整います。これにより、これまで廃棄されていた端材が新しい価値を持つ食品として生まれ変わります。さらに、二酸化炭素の排出削減や廃棄コストの削減も同時に実現するという、まさに持続可能な経営の見本と言える取り組みです。

持続可能で革新的な価値の創出

吉野家の経営理念「For the People~すべては人々のために~」に基づいて、同社は日常的な食事の担い手として、安心で健康的かつ豊かな食事を提供することが重要であると考えています。持続可能なビジネスモデルを追求する中で、栄養に関する専門知識を持つ外部研究者を招くなど、エビデンスに基づいた「健康」の追求にも取り組んでいます。

さらに、吉野家は埼玉県内のサーキュラーエコノミープロジェクトに参加し、持続可能な資源の循環を目指したモデルを確立していく意向を示しています。このような取り組みを通じて、現代社会の様々な課題に応えることを目指し、次世代へと継承できる革新的な価値を創出し続ける意義は大きいでしょう。

おわりに

吉野家の取り組みは、単なる環境貢献にとどまらず、経済的な価値創造にもつながる点が高く評価されています。食品ロス削減という厳しい課題に立ち向かう企業が他にも増え、持続可能な社会への貢献が広がることを期待しています。吉野家の成功事例が、他の企業にとっても良い模範になれば幸いです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。