敬老の日のギフト事情に見る、感謝の伝え方の変化とは

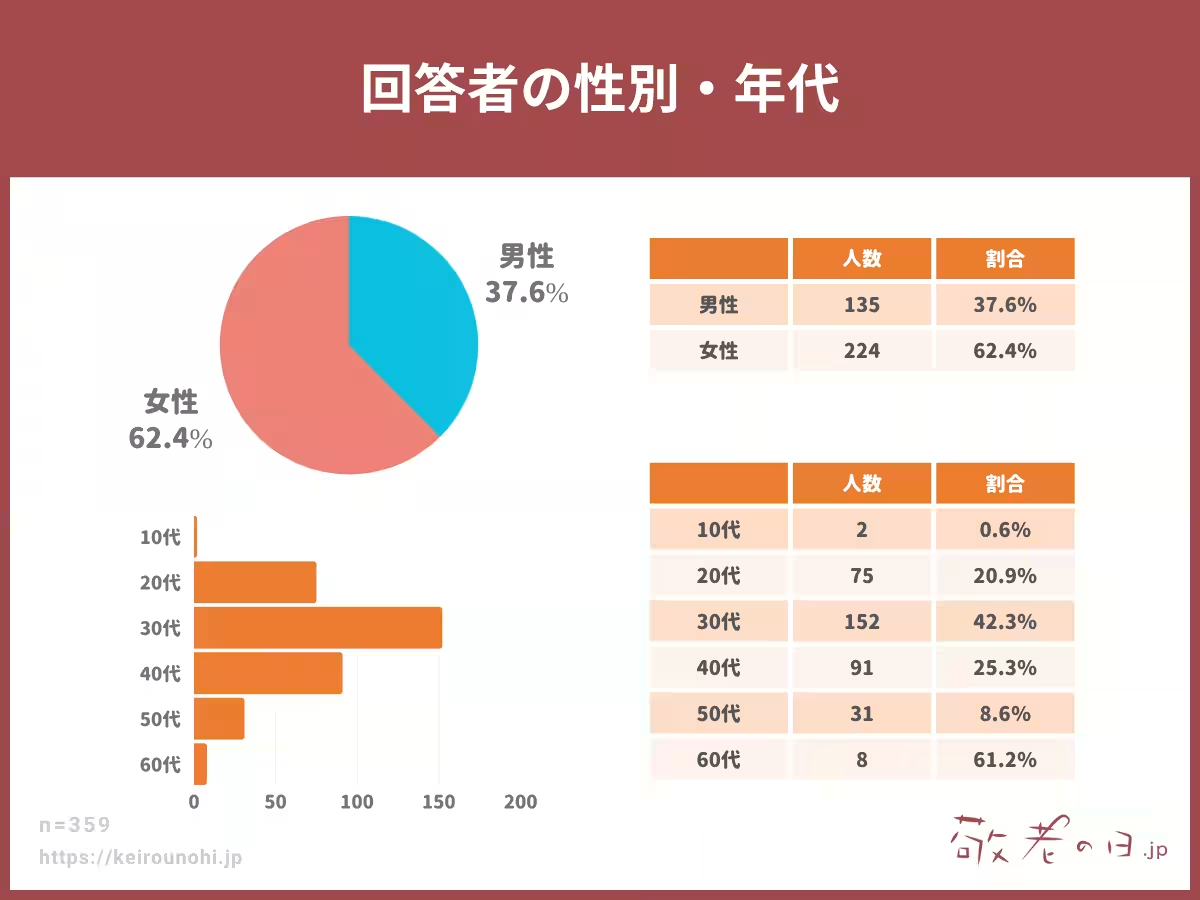

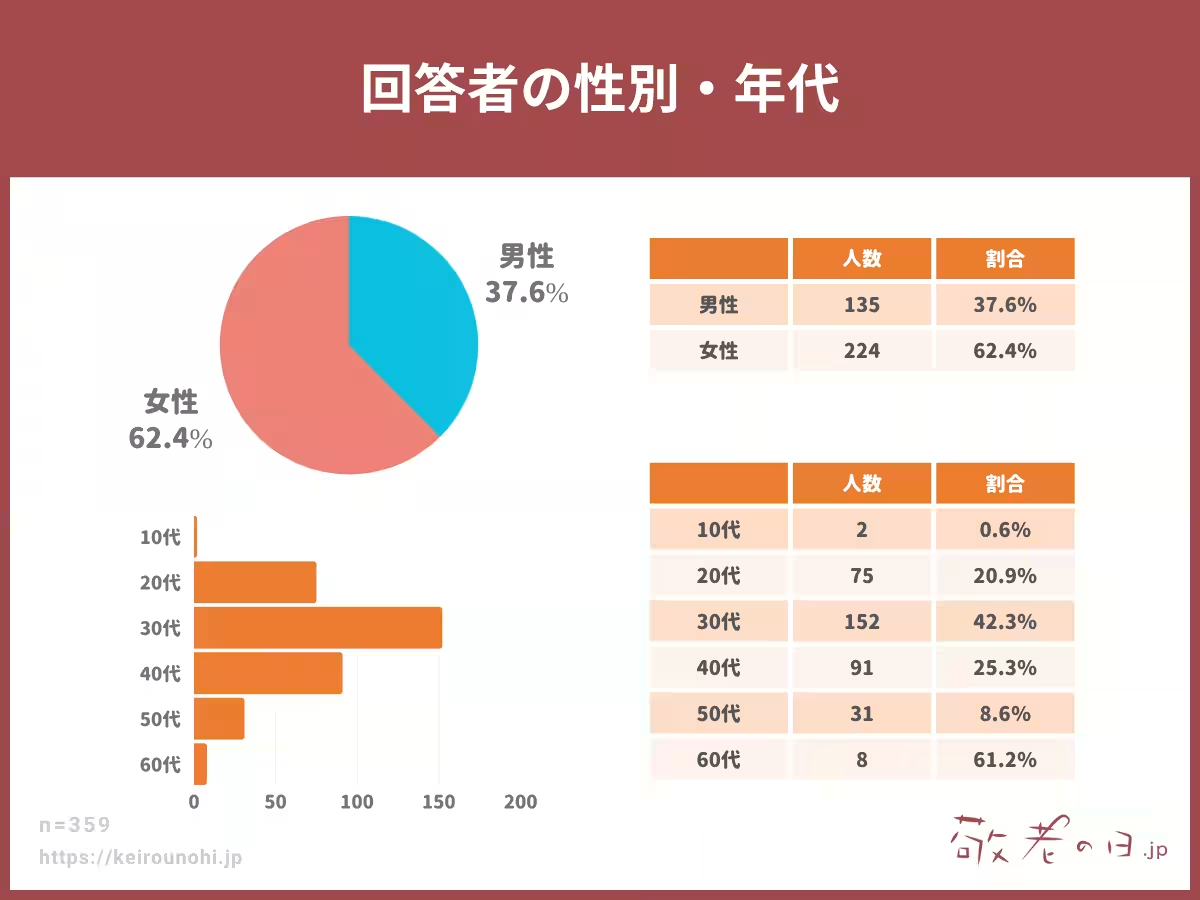

敬老の日を迎えるにあたり、今年の贈り物意識についての調査結果が発表されました。敬老の日に特化した情報サイト「敬老の日.jp」が実施した統計によると、全国の10代から60代の男女359名が対象となり、この意識調査が行われました。

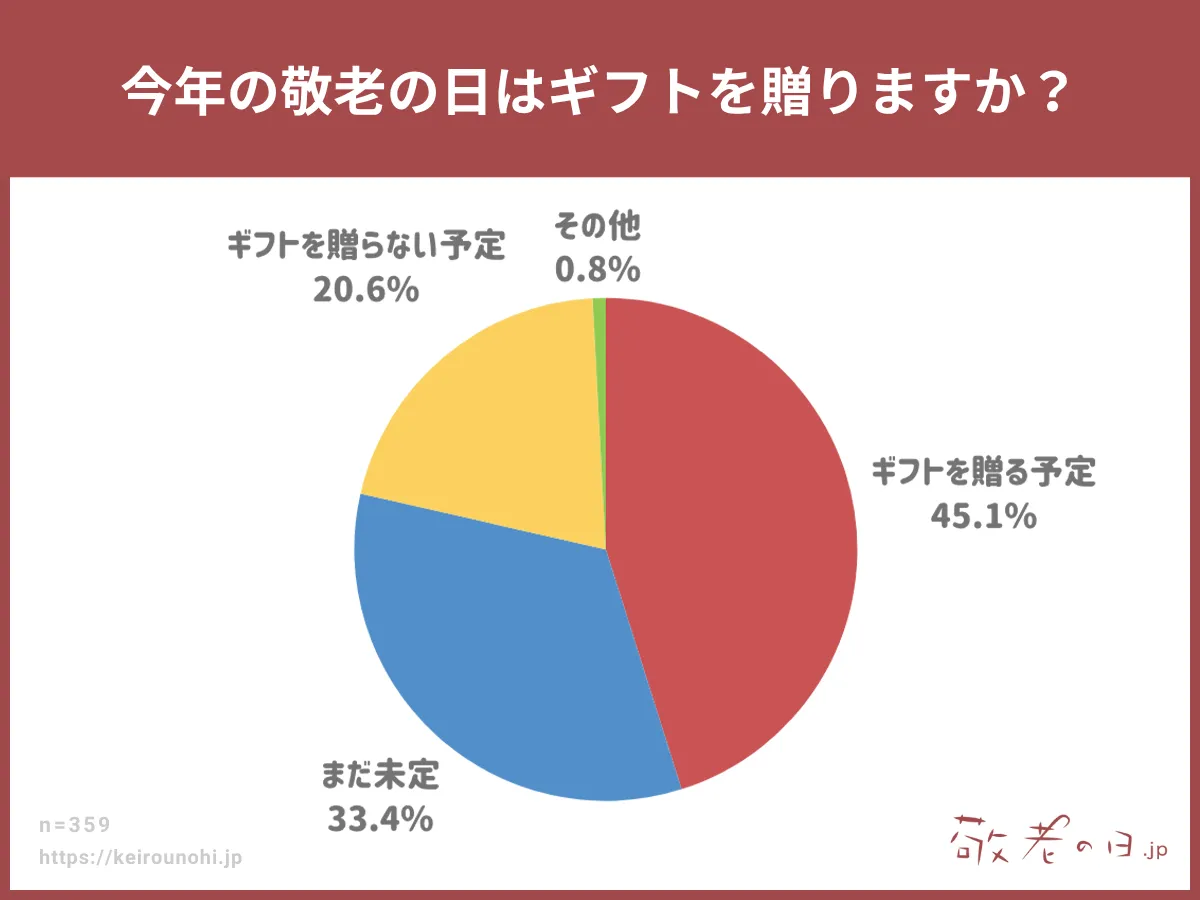

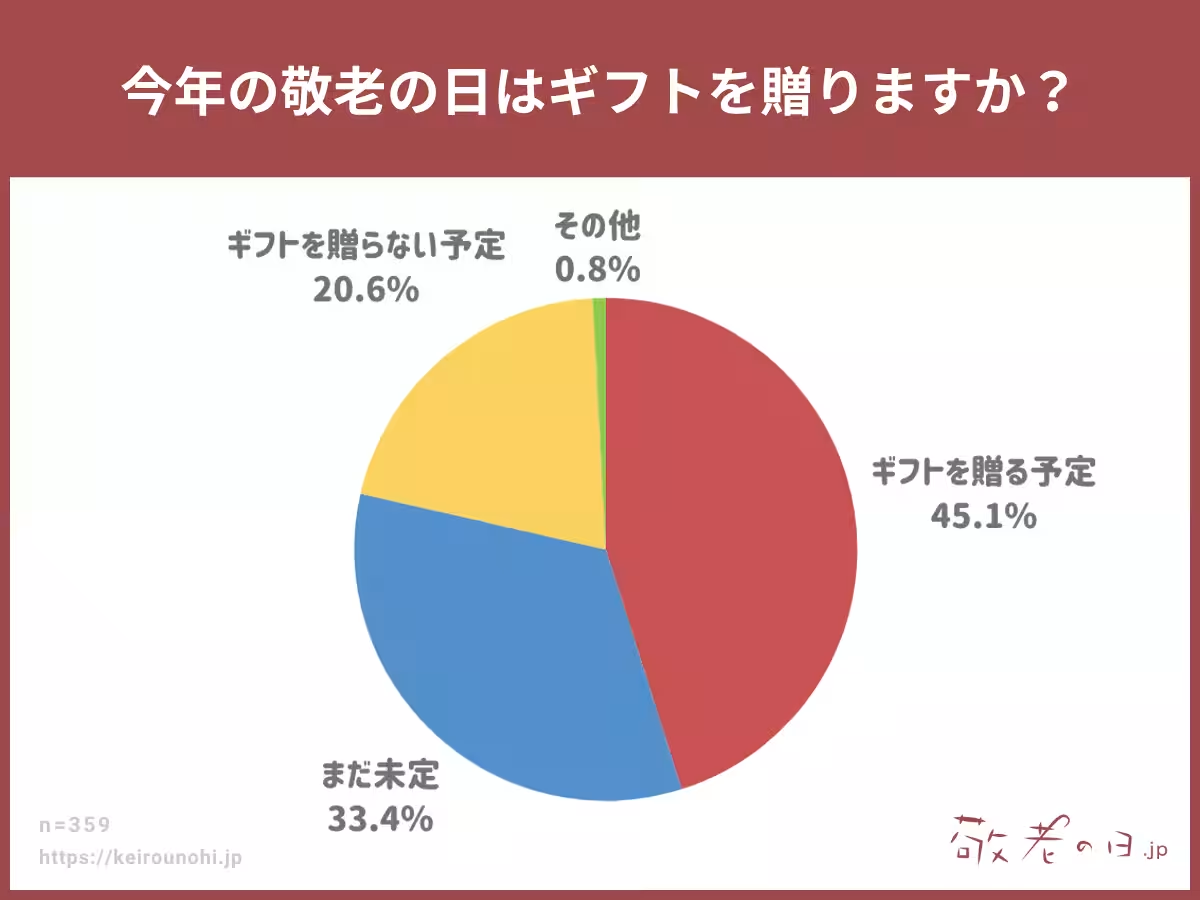

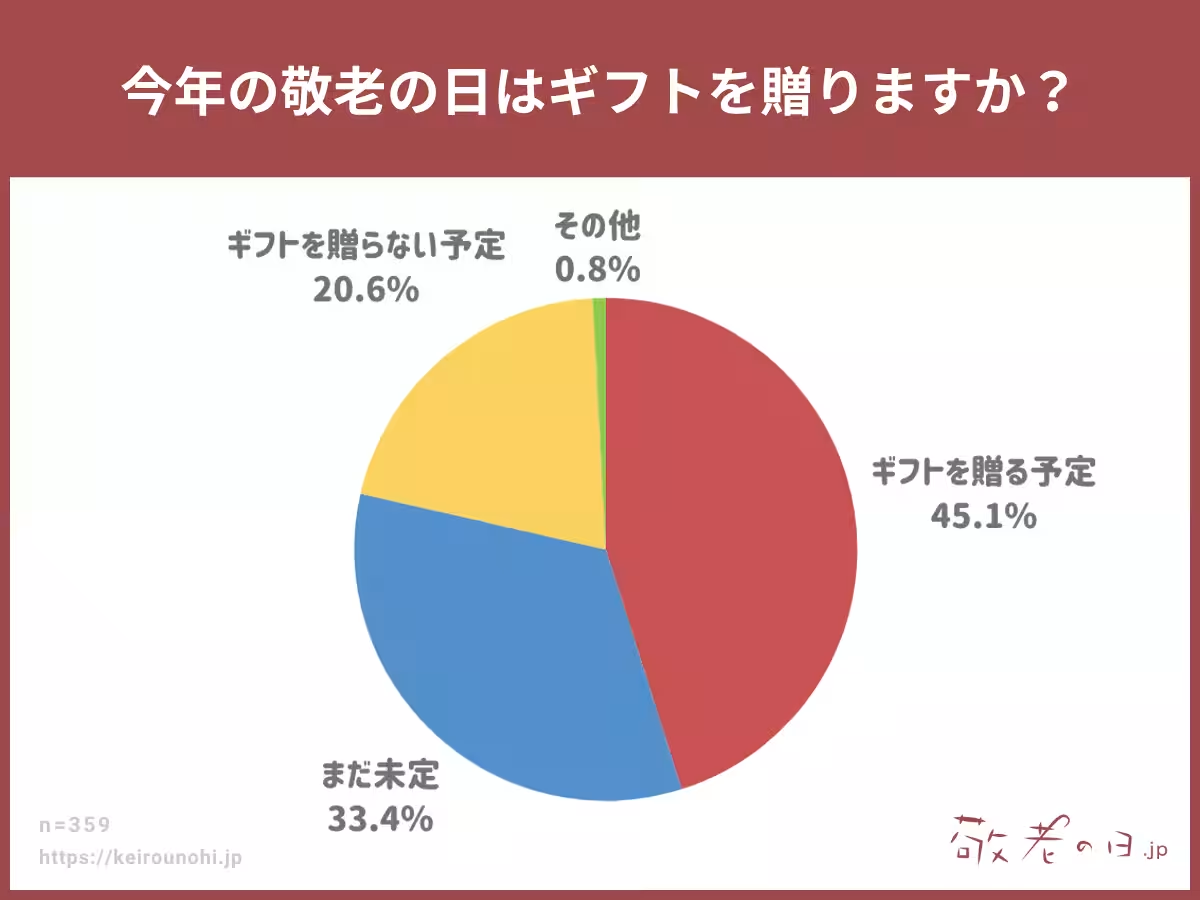

調査結果の中で一際目を引くのは、今年敬老の日にギフトを贈る予定と答えた人が全体の45.1%にとどまったことです。これはほぼ半数にも満たない結果で、多くの人がギフトを贈ることに関して迷いを見せています。

さらに、「まだ未定」と回答した人が33.4%と高めの数字を示し、ギフト選びにおいて迷っている声が多数あることが明らかになりました。逆に「贈らない予定」との回答も20.6%あり、ここには様々な背景があると考えられます。その中には、施設や病院に入居している高齢者がいる家庭や、贈ることが難しい状況にある方々の声も含まれるでしょう。

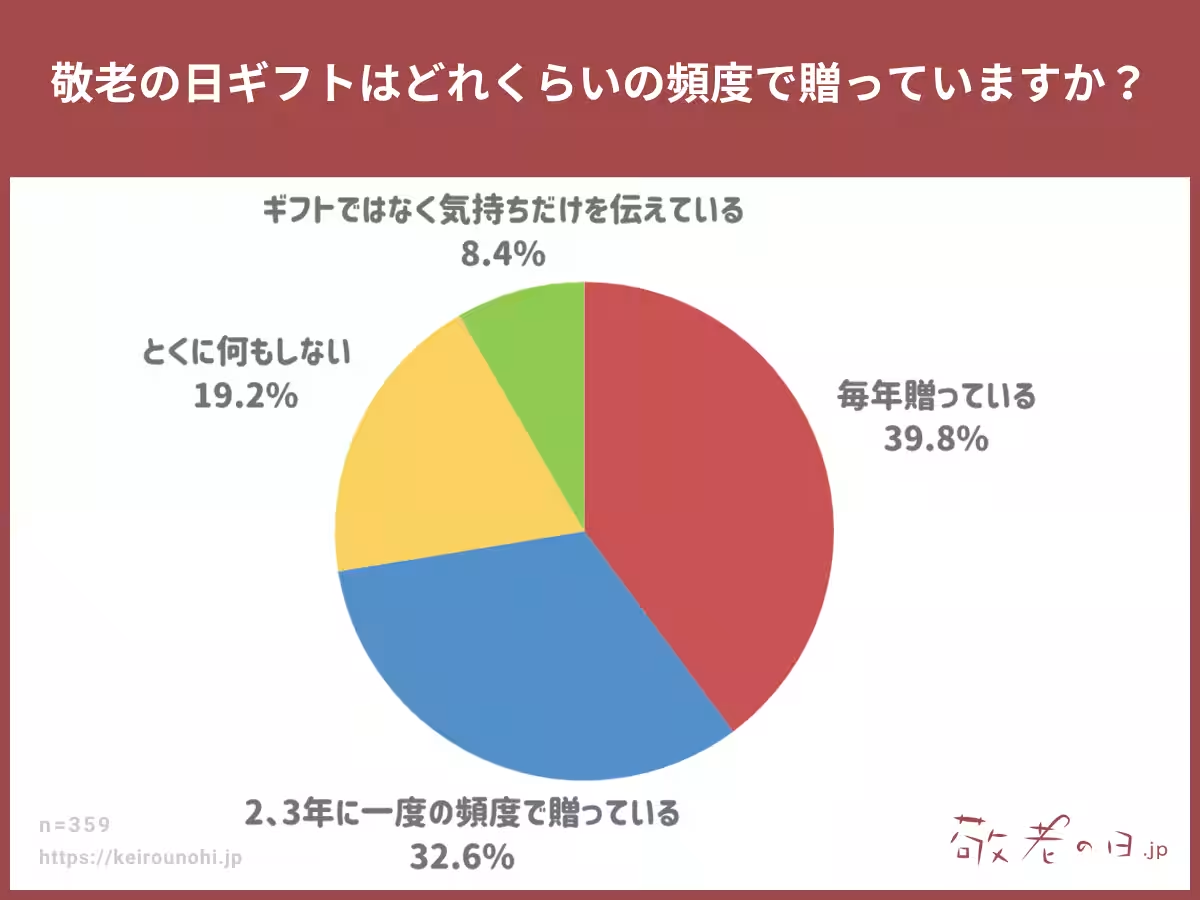

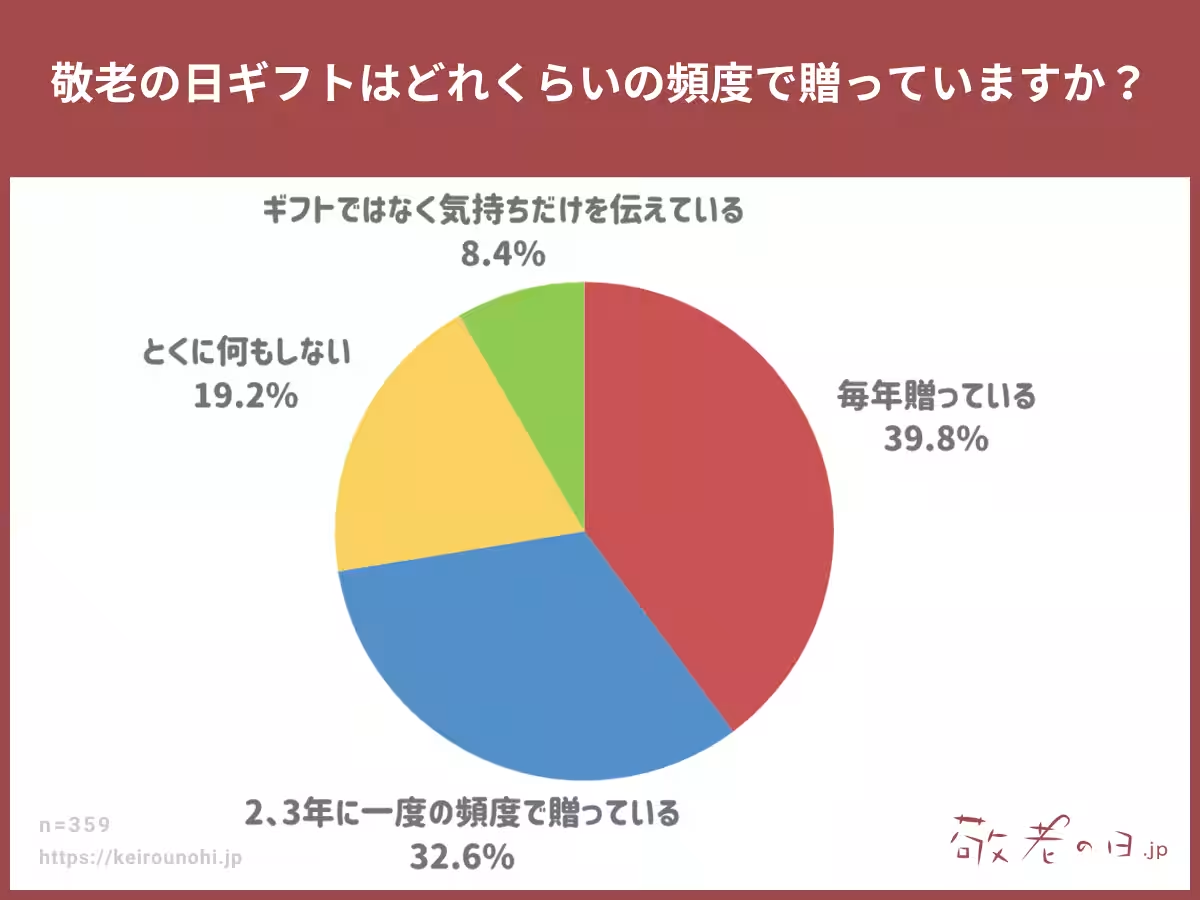

興味深いことに、毎年敬老の日に贈っていると答えた人は39.8%に対し、2〜3年に一度ギフトを贈っている人は32.6%という調査結果も浮かび上がりました。これは敬老の日を重要視する家庭が一定数存在することを示していますが、日常の感謝を必ずしもギフトを通じて伝えようとしているわけではないことが見てとれます。

この調査からは、年中行事としての固定観念から脱却し、それぞれの家庭やライフスタイルに応じた「ありがとう」を表現する場として敬老の日を捉える傾向が見られます。全体の過半数以上の人がギフトを贈ることに確定していない現状は、まさにその表れと言えるでしょう。

敬老の日にギフトを贈らない理由として、準備の忙しさや贈り物選びに迷っているケースが目立つ一方、介護施設や病院にいる高齢者への状況も影響していることが考えられます。実際にギフトの受け取りが難しい場合、贈りたい気持ちがあっても実現できない現実があるのです。

母の日や父の日と同様に敬老の日も感謝を伝える重要な機会ですが、実際にはその認知度や優先度は低いようです。調査によると、母の日・父の日との比較では、敬老の日は控えめな存在となりがちで、経験者の割合は多いものの、毎年贈っている人は減少傾向にあります。これにより、敬老の日がより記念日としての特別感を持つ瞬間として位置づけられていることがわかります。

最後に強調したいのは、敬老の日がもはや「義務」としてではなく「思い出すきっかけ」となっていることです。贈り物のスタイルも多様化し、気持ちを伝えることが本質と捉えられるようになってきているのです。相手との関係や背景に配慮した自由な形で、感謝を伝える体験が広がりつつあることに、これからの敬老の日のあり方の変化を感じさせられます。

結果の概要

調査結果の中で一際目を引くのは、今年敬老の日にギフトを贈る予定と答えた人が全体の45.1%にとどまったことです。これはほぼ半数にも満たない結果で、多くの人がギフトを贈ることに関して迷いを見せています。

さらに、「まだ未定」と回答した人が33.4%と高めの数字を示し、ギフト選びにおいて迷っている声が多数あることが明らかになりました。逆に「贈らない予定」との回答も20.6%あり、ここには様々な背景があると考えられます。その中には、施設や病院に入居している高齢者がいる家庭や、贈ることが難しい状況にある方々の声も含まれるでしょう。

贈る習慣とその背景

興味深いことに、毎年敬老の日に贈っていると答えた人は39.8%に対し、2〜3年に一度ギフトを贈っている人は32.6%という調査結果も浮かび上がりました。これは敬老の日を重要視する家庭が一定数存在することを示していますが、日常の感謝を必ずしもギフトを通じて伝えようとしているわけではないことが見てとれます。

この調査からは、年中行事としての固定観念から脱却し、それぞれの家庭やライフスタイルに応じた「ありがとう」を表現する場として敬老の日を捉える傾向が見られます。全体の過半数以上の人がギフトを贈ることに確定していない現状は、まさにその表れと言えるでしょう。

施設入居の影響

敬老の日にギフトを贈らない理由として、準備の忙しさや贈り物選びに迷っているケースが目立つ一方、介護施設や病院にいる高齢者への状況も影響していることが考えられます。実際にギフトの受け取りが難しい場合、贈りたい気持ちがあっても実現できない現実があるのです。

母の日・父の日との違い

母の日や父の日と同様に敬老の日も感謝を伝える重要な機会ですが、実際にはその認知度や優先度は低いようです。調査によると、母の日・父の日との比較では、敬老の日は控えめな存在となりがちで、経験者の割合は多いものの、毎年贈っている人は減少傾向にあります。これにより、敬老の日がより記念日としての特別感を持つ瞬間として位置づけられていることがわかります。

まとめ

最後に強調したいのは、敬老の日がもはや「義務」としてではなく「思い出すきっかけ」となっていることです。贈り物のスタイルも多様化し、気持ちを伝えることが本質と捉えられるようになってきているのです。相手との関係や背景に配慮した自由な形で、感謝を伝える体験が広がりつつあることに、これからの敬老の日のあり方の変化を感じさせられます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。