今すぐ見直したい家庭の防災意識!停電リスク対策を考える

防災意識調査:家庭の備えと停電リスク

9月1日は防災の日。この日を前に、株式会社ECODAが行った「災害時の停電リスクと家庭の備え」に関する意識調査の結果が公表されました。調査対象は、日本全国の20代から60代の持ち家を持つ方々で、合計1,005人にインタビューしました。この結果を受け、家庭の防災意識について詳しく見ていきましょう。

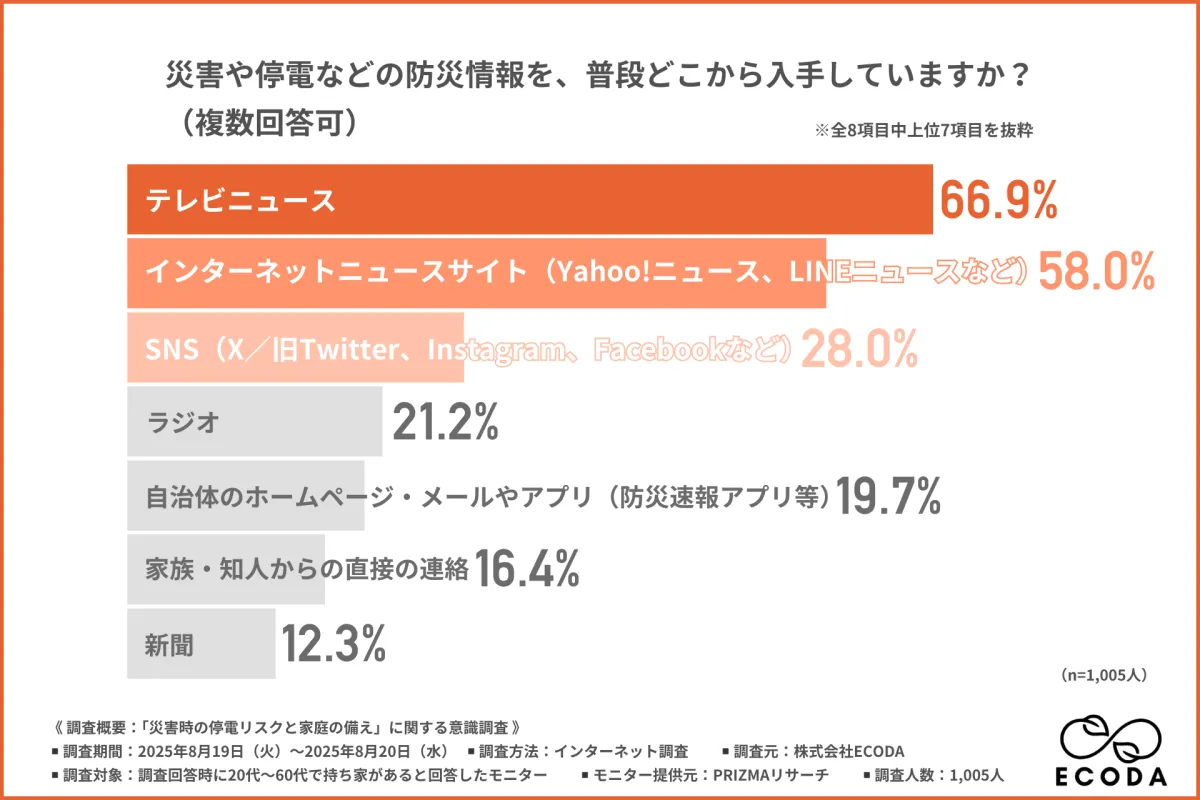

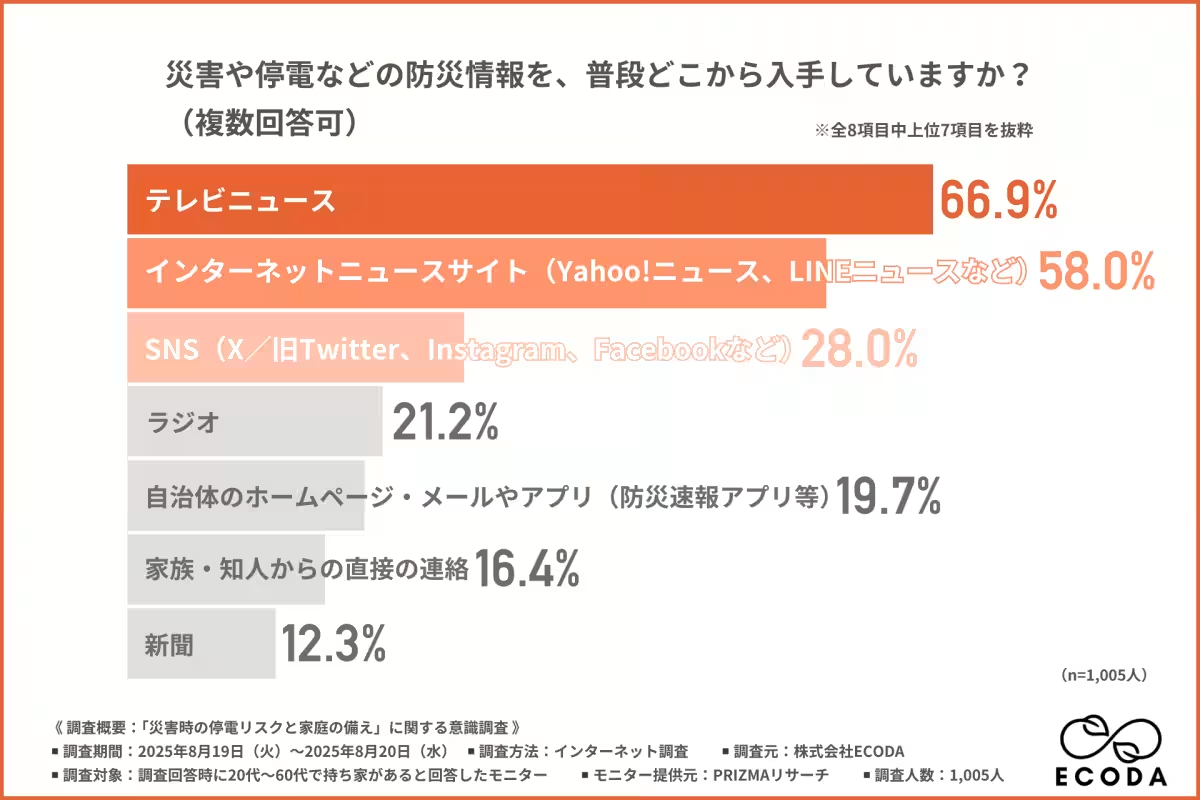

停電リスクと情報源の実態

近年、日本では台風や地震などの自然災害が頻発しており、停電のリスクも高まっています。調査によると、災害や停電に関する情報は、約70%が「テレビニュース」や「インターネットニュースサイト」から得ており、特にテレビは66.9%が情報源としています。これに対し、自治体の公式アプリやラジオからの情報は比較的少なく、限られた情報源に依存している状況が浮き彫りになりました。

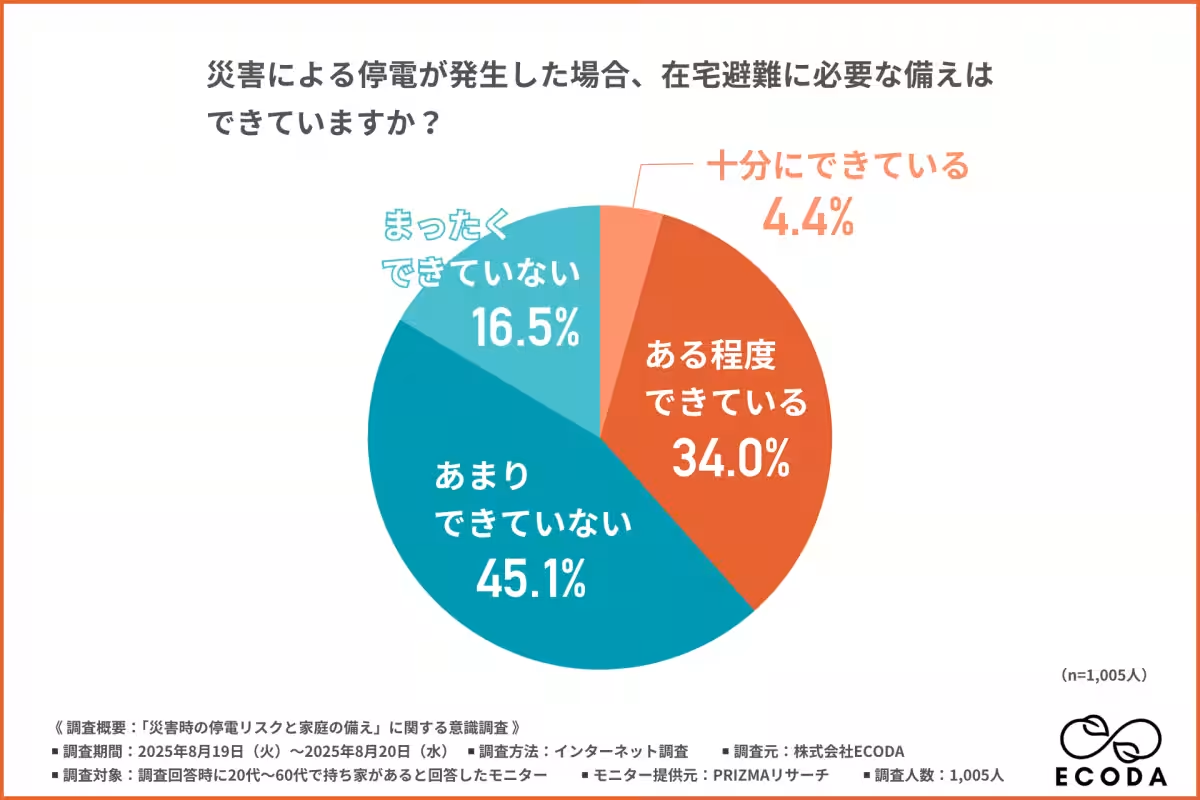

在宅避難の備えの不足

調査では、在宅避難に必要な備えに対する家庭の認識も明らかになりました。「災害による停電が発生した場合、必要な備えはできているか?」との質問に対して、「十分にできている」と答えたのはわずか4.4%。およそ45%が「あまりできていない」とし、16.5%が「まったくできていない」と回答しました。これを受けて、約60%が自分たちの備えが不十分であると認識していることが示されました。

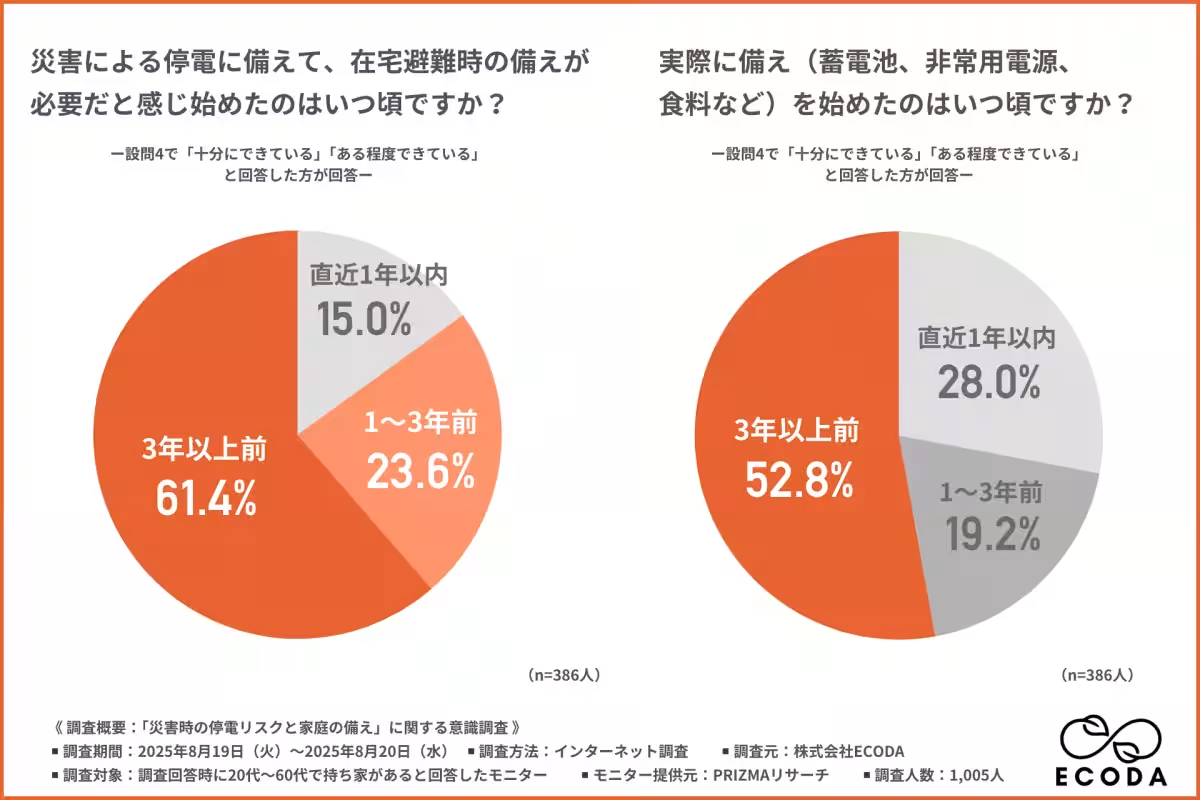

調査では、「在宅避難に必要な備えを意識し始めた時期」についても尋ねました。意識しているものの、実際に行動を起こすまでには時間がかかっていることがわかりました。

主要な備えとその実態

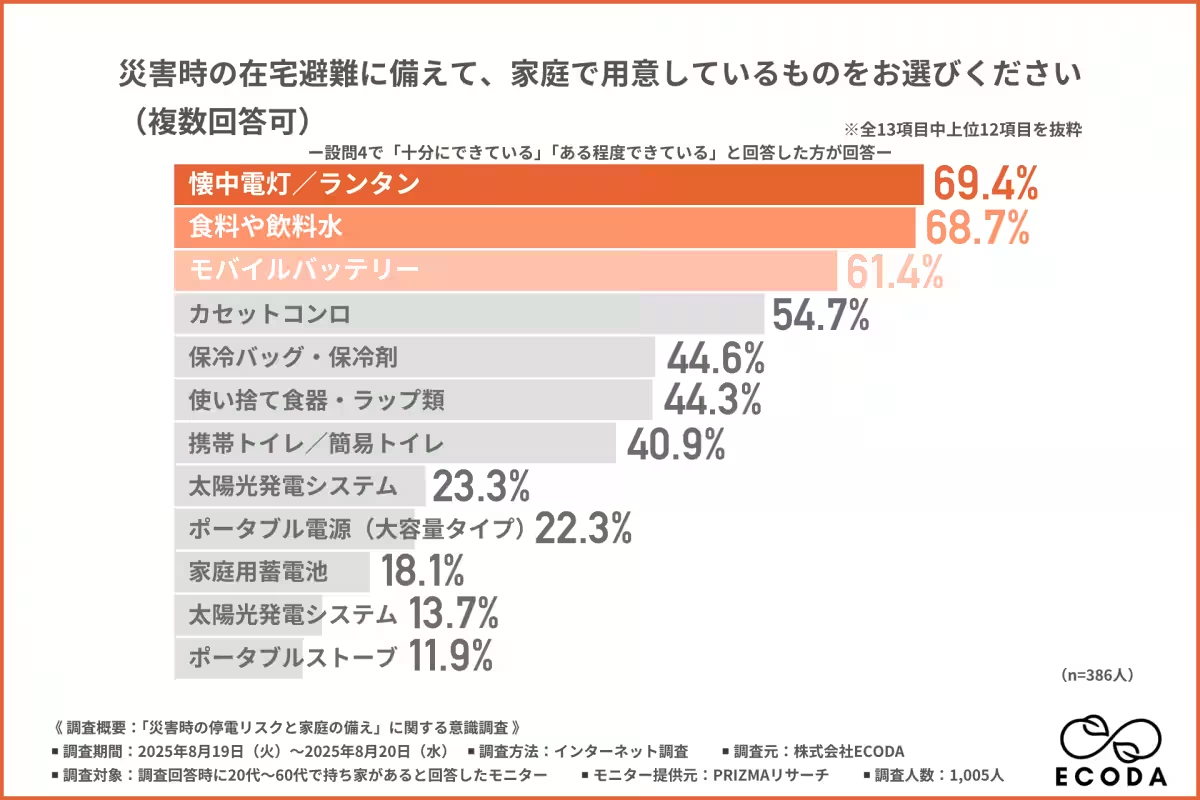

在宅避難に備え、家庭で用意しているものでは、懐中電灯や飲料水が上位に挙げられています。具体的には、懐中電灯やランタンは69.4%、食料や飲料水は68.7%という結果が得られました。しかし、太陽光発電システムや家庭用蓄電池を導入している家庭はごく少数で、主にコスト面が大きな障壁となっています。

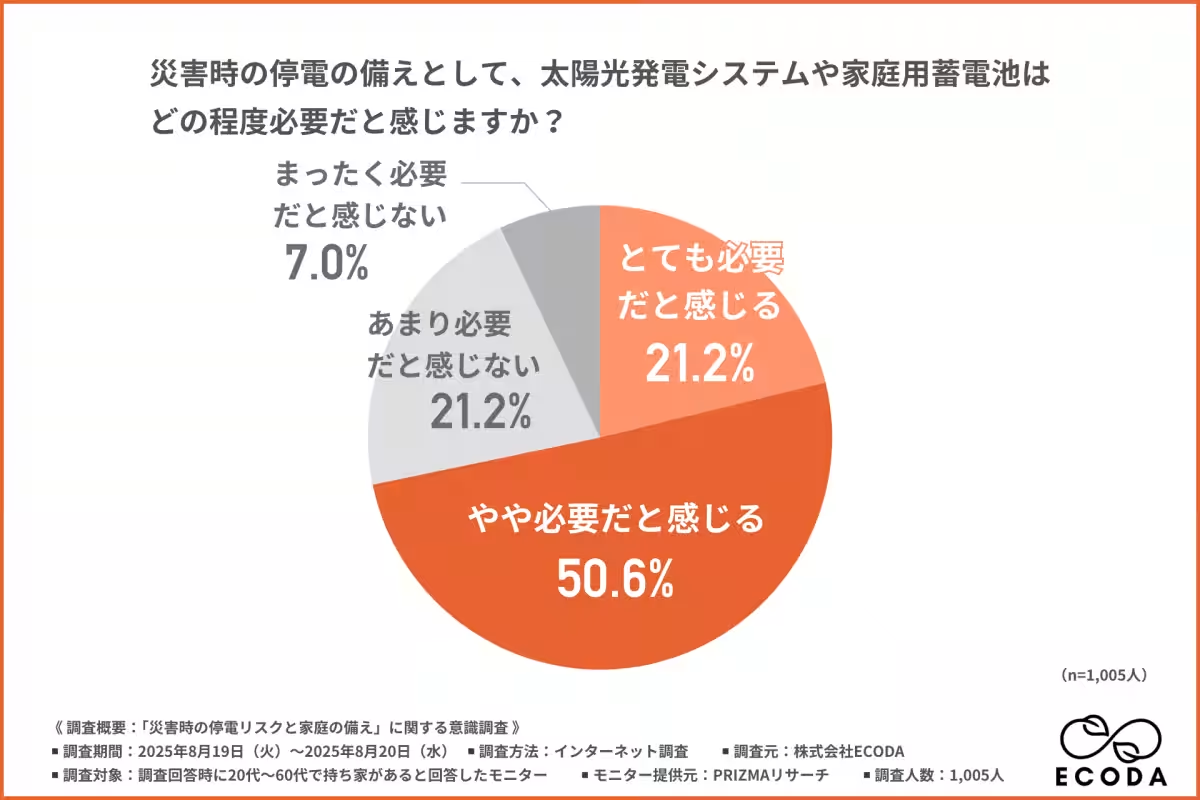

興味深いことに、調査対象者の7割以上が太陽光発電システムや家庭用蓄電池の必要性を感じていることが示されました。過去の停電経験や最近の災害による不安感がその背景にあると考えられます。特に寒冷地に住む人々やオール電化住宅の住民は、停電時の生活に直結するため、強い危機感を持っています。

科学的な調査とその結果

EDCODAの調査を通じて、情報収集の手段がテレビとインターネットに偏っていること、そして在宅避難に必要な備えが不十分であることが明らかになりました。多くの家庭が共通の備えを持っている一方で、新たな技術である太陽光発電システムや蓄電池の導入は進んでおらず、経済的な理由から導入が進まない現実も浮き彫りになりました。

さらに、太陽光発電システムや家庭用蓄電池が必要だと感じる理由と不要だと感じる理由が存在することもわかりました。必要だとする声の多くは、「昨今の自然災害の多さ」や「オール電化住宅の不安」が挙げられ、逆に不要だとする声は「初期投資の高さ」や「メンテナンスの負担」が理由として指摘されています。

最後に:防災意識の向上と行動の必要性

今回の調査を通じて、家庭における停電リスクに対する意識が十分とは言えない状況が浮き彫りとなりました。たとえ多くの人が危機感を抱きながらも、具体的な行動に移すまでには多くの時間がかかっているとの結果が出ました。

防災意識を高めるためには、ただ情報を受け取るだけでなく、実際に備えに繋げる行動が求められます。特に、家族や地域一帯での対話を通じて、状況に応じた適切な備えを考えることが重要です。これからの自然災害に備え、自分たちの生活に合った対策を講じることが、安心して暮らすための第一歩となるでしょう。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。