岡山大学がリードする中四国・播磨のヘリウムリサイクルネットワークとは

岡山大学が主導する新たなヘリウムリサイクルネットワーク

国立大学法人岡山大学は、2025年7月に「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」(通称:中四国・播磨HeReNet)を立ち上げることを発表しました。このネットワークは、液体ヘリウムという限られた資源のリサイクルを促し、安定した供給を実現することを目的としています。このリサイクルネットワークが抱える課題と、今後の展望について詳しく見ていきましょう。

ヘリウムの重要性と課題

液体ヘリウムは、特に科学研究の分野で広く利用され、多くの大学や研究機関にとって必要不可欠な資源です。しかし、国内では生産されていないため、ヘリウムは全て輸入に依存しています。そのため、世界の経済状況や地政学的な問題により、ここ数年でヘリウムの価格は高騰しています。この影響を受けて、多くの研究機関ではヘリウムの入手が困難となり、研究活動に支障をきたす事態が発生しています。

中四国・播磨HeReNetの設立

岡山大学では、液体ヘリウムの安定供給をはかるために、4回に分けてオンライン説明会を開催しました。この説明会には、大学や研究機関、高等専門学校など8つの連携機関の関係者が参加し、今後のスケジュールや具体的な運用方法について活発な意見交換が行われました。

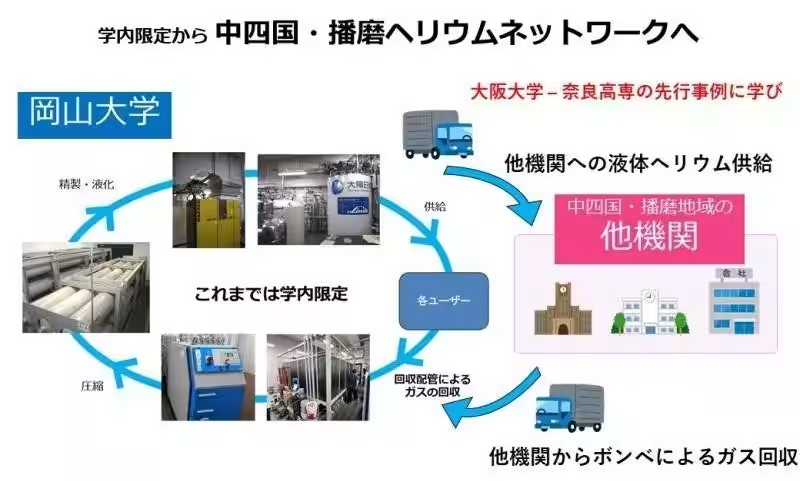

特に注目すべきは、岡山大学が自ら所有する液体ヘリウムの液化装置を活用し、学内で使用後に発生するヘリウムガスを回収して再利用するというリサイクルシステムの構築です。これにより、ヘリウムを使う研究機関は、無駄を減らしつつ液体ヘリウムの持続的な供給を受けることができるようになります。

他機関との連携の重要性

多くの大学や高等専門学校では、まだ液体ヘリウムの液化装置を保持していないため、外部から購入した液体ヘリウムを使っていますが、使用後のヘリウムガスを回収する仕組みが整備されていないのが現状です。この「中四国・播磨HeReNet」では、各連携機関が発生させたヘリウムガスをガスバッグで回収し、圧縮機を使ってガスボンベに詰めたうえで岡山大学に運ぶ仕組みを構築しています。これが、広域的なリサイクルを実現する鍵となります。

地域における研究基盤の強化

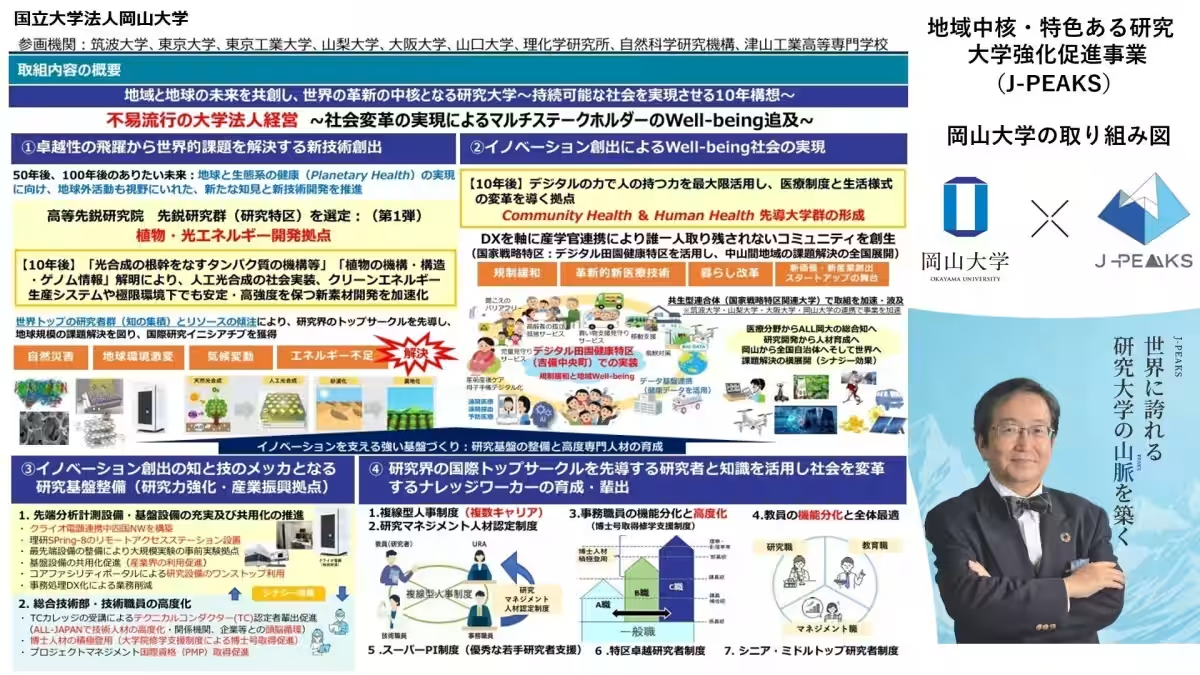

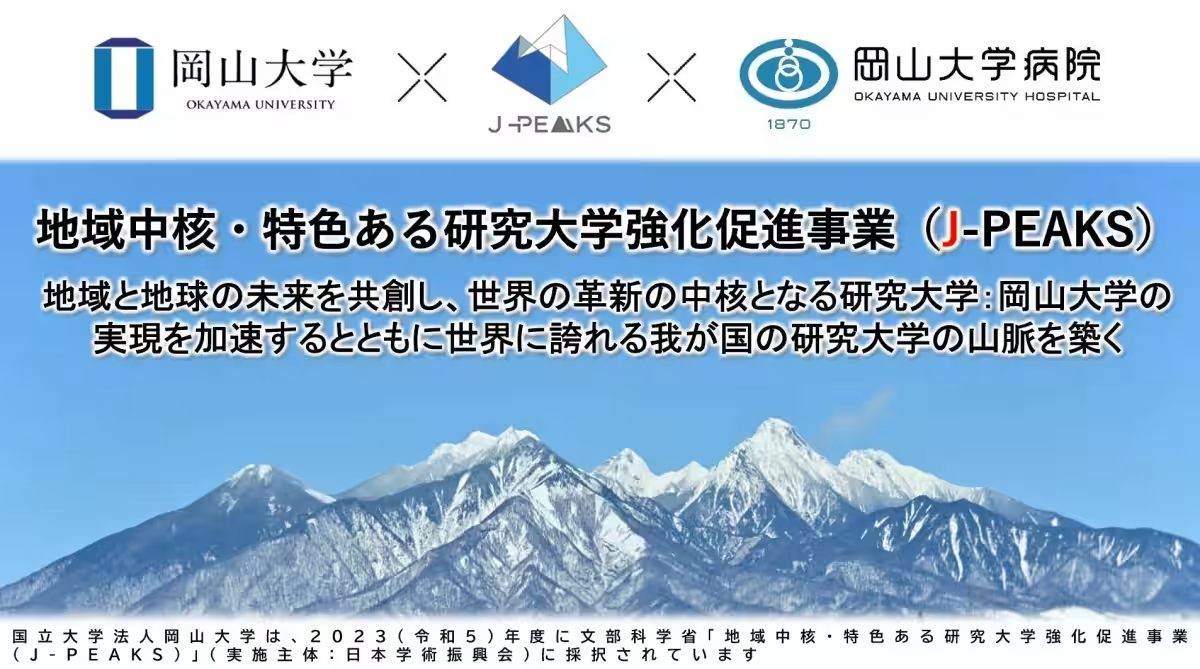

岡山大学は、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択されており、地域の研究機関や便利なリサイクルシステムを通じて、イノベーションの創出を図っています。岡山大学は、「知と技のメッカ」を目指し、研究力をさらに強化するための施策を進めています。

岡山大学学長の那須保友氏は、「中四国・播磨HeReNet」は他大学や研究機関との連携を通じて液体ヘリウムの持続可能な利用を確立し、わが国の科学技術・イノベーションを支える重要な取り組みであると強調しています。地域の研究力を底上げし、全国的な研究基盤の強化を図る努力を続けているのです。

今後、これらの活動がどのように進展し、地域社会や研究機関間でのヘリウム利用が実際にどう変わるのか注目です。岡山大学と連携機関が共に取り組むことで、より多くの研究者や学生にとって、価値のあるリソースが提供されることを期待しましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。