ふるさと納税利用者の記憶と返礼品重視の実態調査結果

ふるさと納税の記憶と返礼品重視の実態

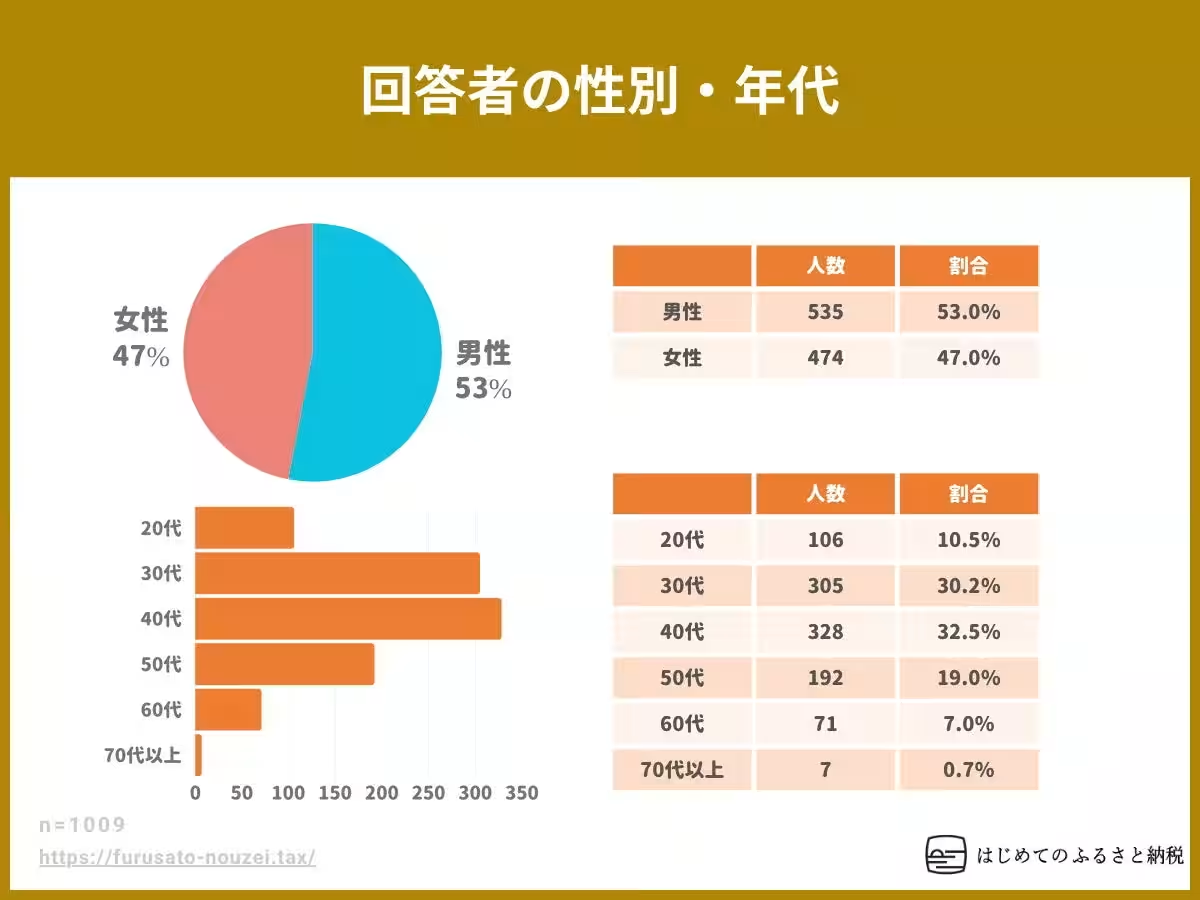

日本のふるさと納税制度に関する最新の調査結果が発表されました。今回の調査は、ふるさと納税についての認知度や利用実態を明らかにすることを目的として実施されました。全国の男女1,009名を対象に行われたこの調査では、寄附先を選ぶ際の重視ポイントや記憶に残っている返礼品についての興味深い結果が浮かび上がりました。

調査の背景と目的

ふるさと納税は、寄附を通じて地域を支援する仕組みとして、年々その利用者数が増加しています。一方で、返礼品に惹かれて寄附する一方で、寄附先自治体の印象が薄くなってしまっているのではないかという懸念が強まっています。この調査では、寄附先自治体名を記憶している割合とその背景にある理由を探りました。

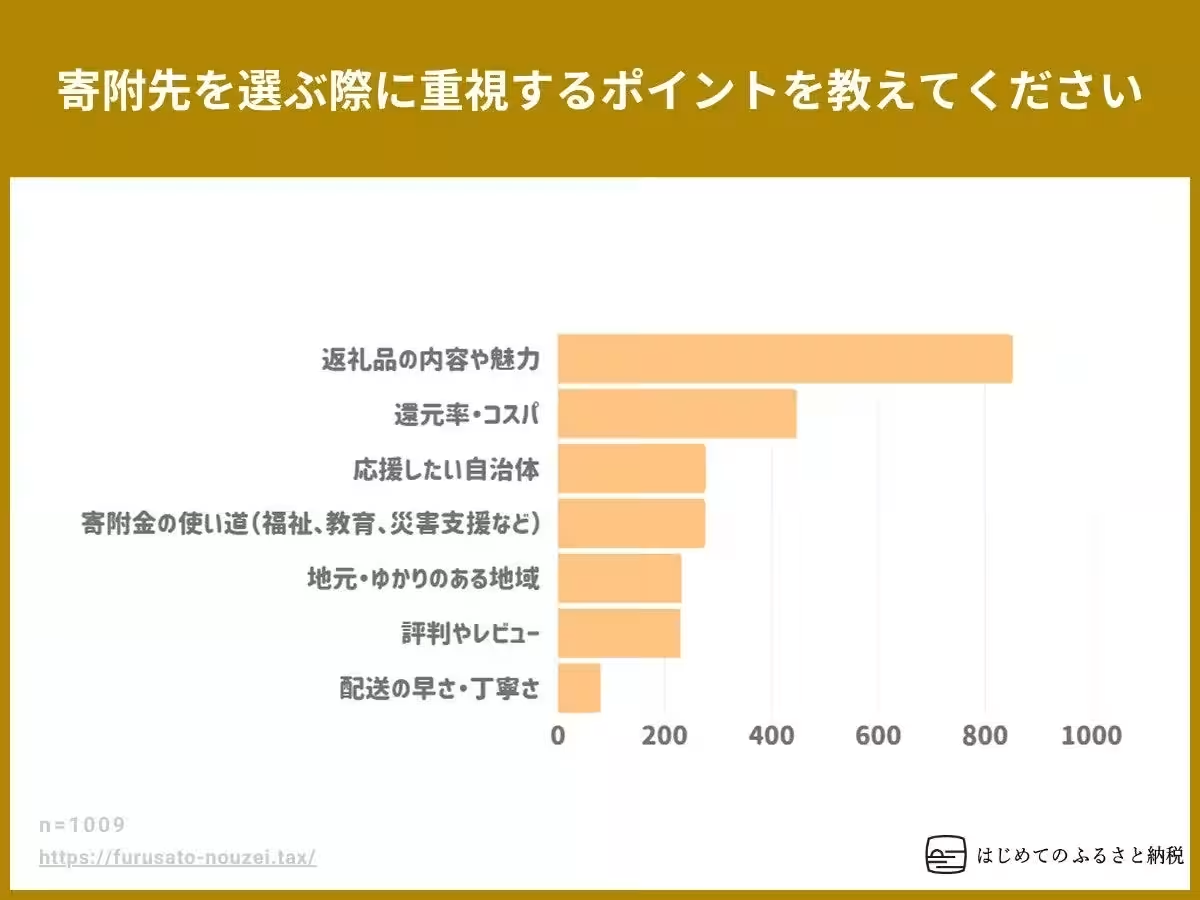

返礼品の魅力が圧倒的

調査結果によると、寄附先を選ぶ際に重視するポイントの85%が「返礼品の内容や魅力」であることが明らかになりました。これは、ふるさと納税が単なる寄附行為ではなく、実質的な購買行動として捉えられていることを示しています。また、「還元率・コスパ」が44.6%と回答しており、利用者は自分のコストに対するリターンを明確に意識していることが伺えます。

それに対し、「応援したい自治体」や「寄附金の使い道」を重視する人も約27.5~27.6%おり、ビジネス的な視点だけではなく、地域支援の意識も少なからず存在していることがわかります。

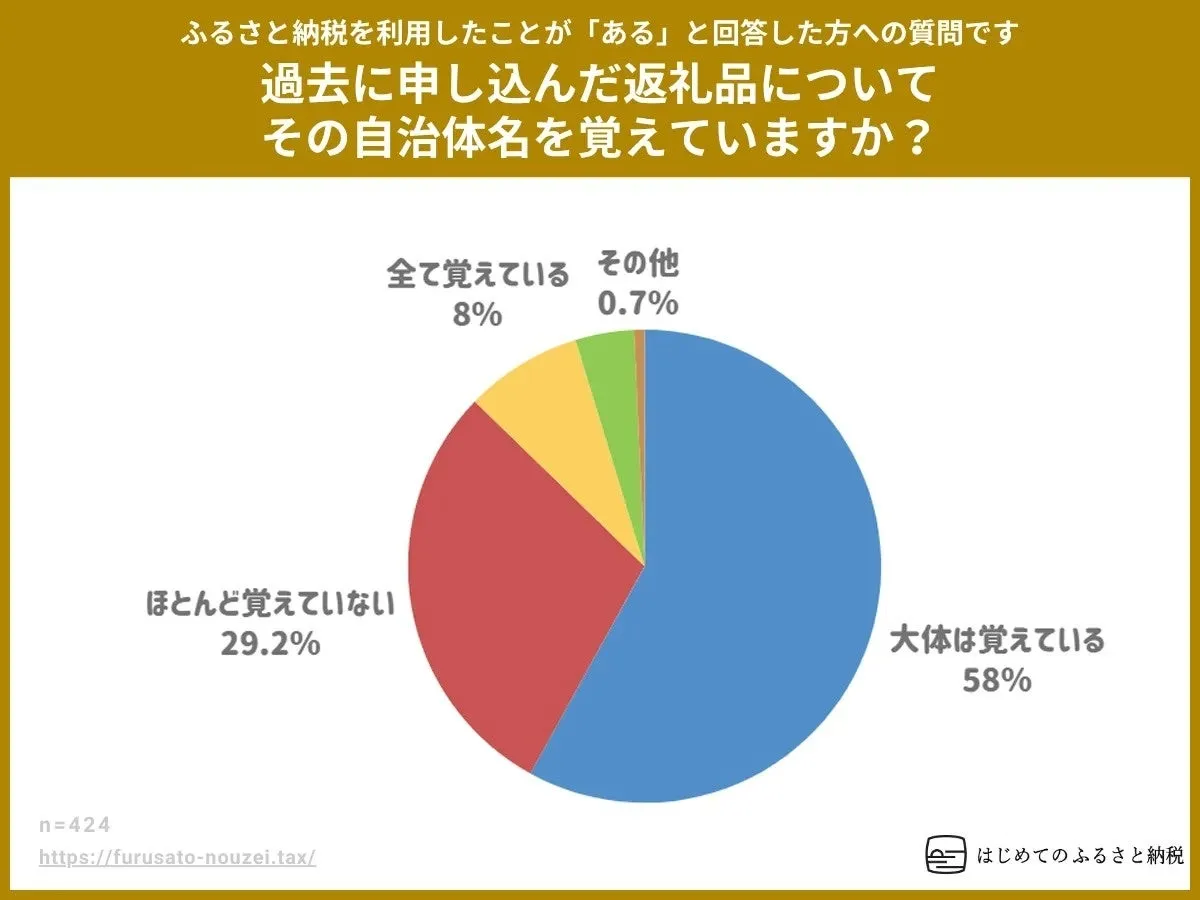

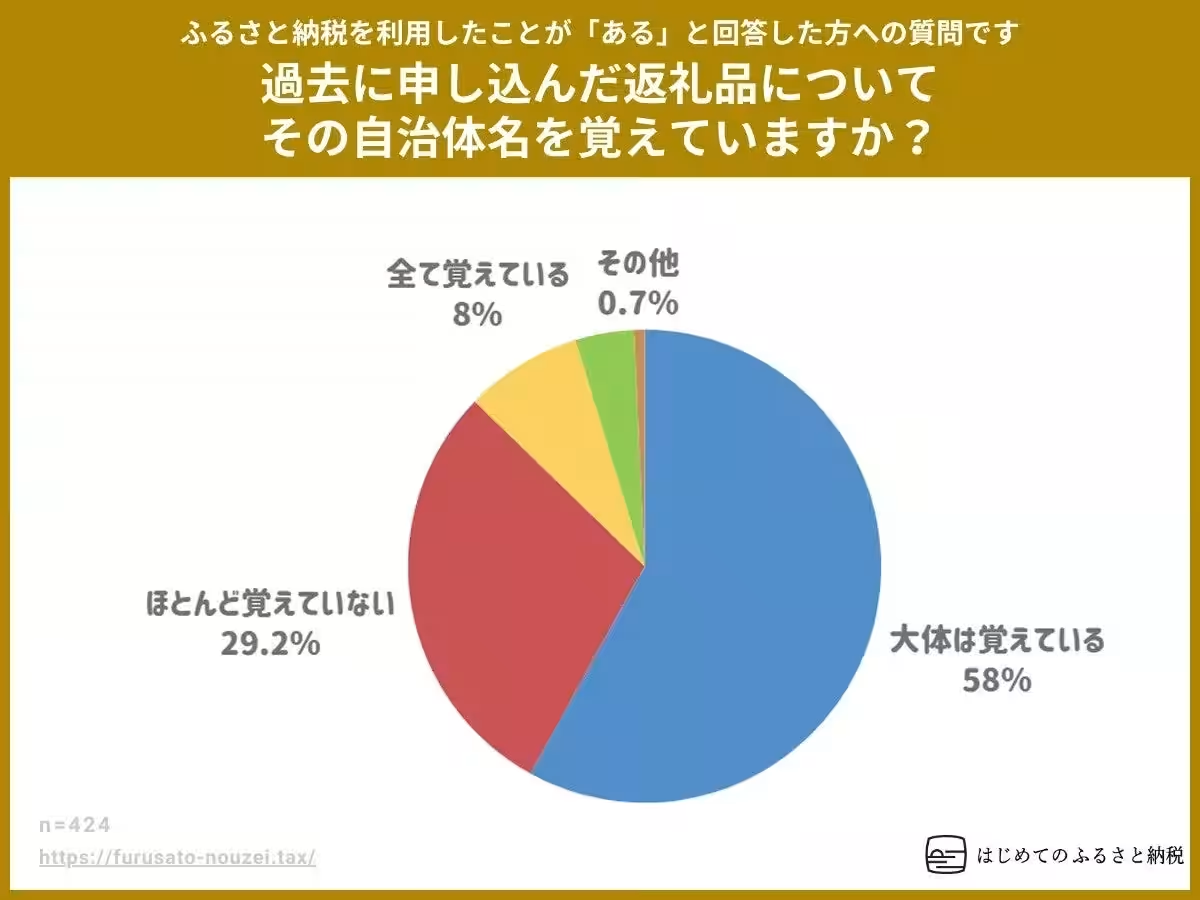

記憶に残る自治体名は約66%

寄附先の自治体名について、「大体は覚えている」と答えた人が58.0%、「全て覚えている」とした人が8.0%でした。合計で約66%の人が寄附先の自治体名を覚えている一方で、驚くべきことに「ほとんど覚えていない」との回答も29.2%あり、「全く覚えていない」とする人は4.0%でした。この結果からは、ふるさと納税を返礼品中心に利用するユーザーの実態が浮き彫りにされました。

地域振興の意義を再認識

調査からは、ふるさと納税が「返礼品の魅力」によってはじまる消費行動に留まっている可能性があることが示されました。しかし、実利を重視する一方で、約3割の人々が寄附金の使い道や応援したい自治体を考慮しているという点は、地域振興の本来の意義が完全に失われていないことを示しています。

今後、自治体が返礼品の魅力だけでなく、どのように寄附金が地域へ還元されているのかを透明性高く発信することで、より多くの人々の意識が“消費”から“応援”へと広がることが期待されます。ふるさと納税の持続可能性を高めるためにも、自治体と利用者の関係性を強化する工夫が求められています。

まとめ

今回の調査結果は、ふるさと納税に対する利用者の意識や行動がどう変化しているのか、また地域への愛着や支援の意義を再考する重要な機会となりました。今後、返礼品だけでなく、寄附金の具体的な使い道を周知し、利用者の関心を地域貢献へと導く取り組みが求められています。地域活性化に向けて、ふるさと納税制度がどのように進化していくのか、目が離せません。

トピックス(旅行)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。