千葉大学とIGNITIONがオタネニンジンの新しい栽培方法を共同研究

千葉大学とIGNITIONがオタネニンジンの新しい栽培方法を共同研究

この度、千葉県袖ケ浦市に本社を構える株式会社IGNITIONが、千葉市稲毛区にある千葉大学と共同で「オタネニンジンのアクアポニックス栽培技術に関する研究」をスタートさせました。この共同研究の背景には、国内における薬用人参の一種であるオタネニンジン(別名:チョウセンニンジン)の種子供給量の急減があります。

国内のオタネニンジン事情

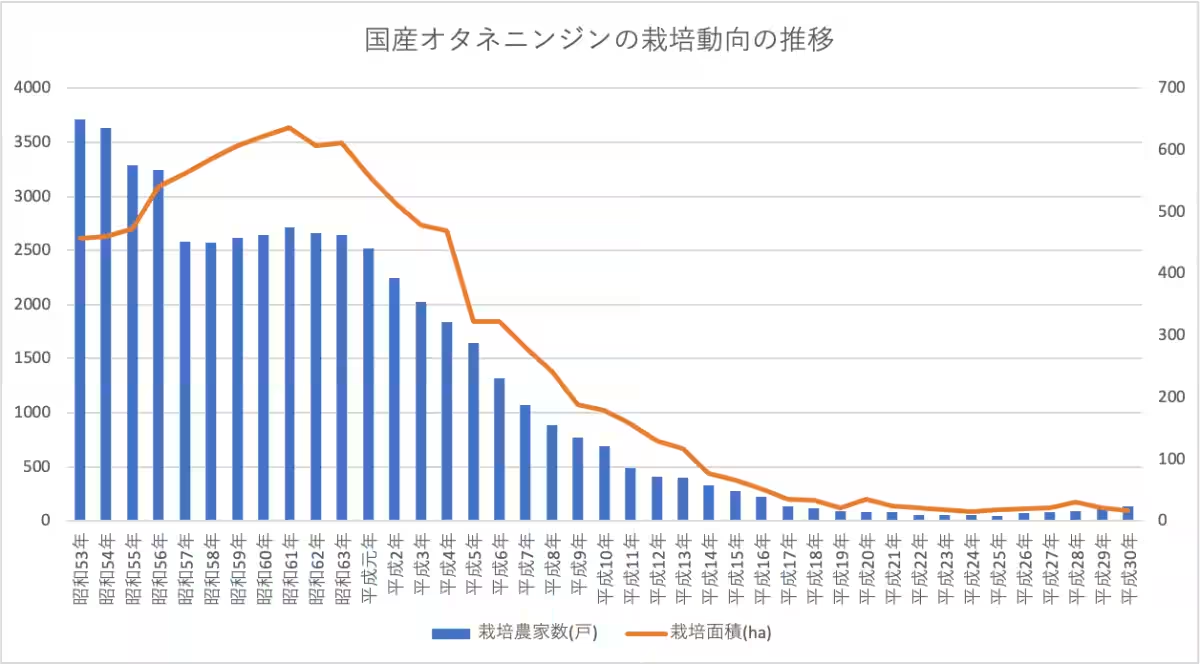

1950年代から60年代をピークに、オタネニンジンの国内生産は急速に減少しました。最近のデータによれば、2020年の栽培農家数は1980年の約18分の1に、栽培面積は約42分の1まで縮小しています。これにより、日本のオタネニンジンの自給率はわずか0.4%程度。現在、ほぼ完全に輸入に依存している状態です。

オタネニンジンは種まきから収穫まで4~6年の長期が必要で、高度な栽培管理が求められるため、新たな参入者が少なくなっています。特に高い発芽率を得るためには、特定の技術が必要です。しかし、医療面や健康食品等への需要が高まっているため、オタネニンジンの安定供給が急務となっています。

アクアポニックスの導入

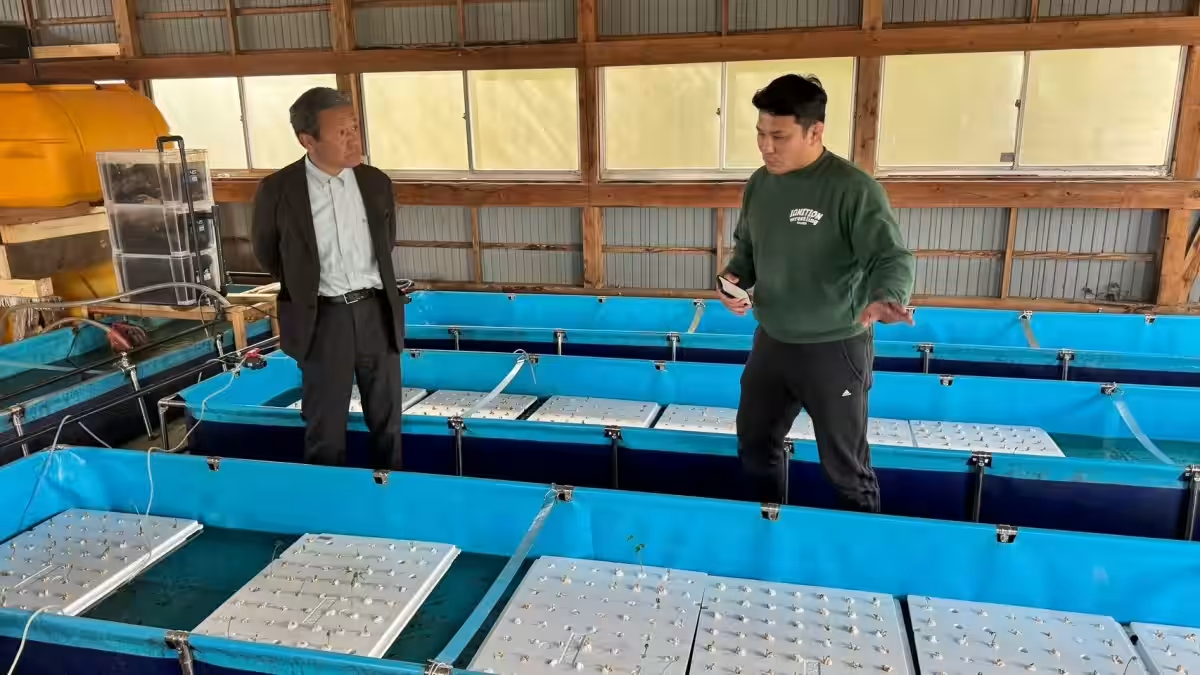

共同研究では、アクアポニックスと呼ばれる循環型農法を採用します。この手法は水産養殖と水耕栽培を組み合わせるもので、水や栄養素の循環を最適化することで栽培リスクや作業負担を軽減できます。この結果、安定したオタネニンジンの種子生産と良苗の発芽が実現可能となります。

特に、アクアポニックスによって水質や栄養環境が一定に保たれることで、発芽率の向上や良苗生産の効率化が見込まれています。これにより、従来の技術では難しかった生産体制の確立が期待されます。

漢方医療と国内資源の未来

オタネニンジンは多くの漢方処方に使われており、その安定供給ができれば、国内医薬品や健康食品市場にも好影響を及ぼします。高品質のオタネニンジンが確保されることで、漢方治療の発展にも寄与できるでしょう。

加えて、地域の活性化や新たなビジネスモデルの創出にもつながる可能性があります。農業の担い手不足が深刻化する中で、新しい技術を用いることで、若者の農業参入を促進できれば、地域の活性化に大いに役立つことでしょう。

研究の概要と今後の展望

研究の枠組みとして、千葉大学が栽培技術やデータ解析を通じた実用化戦略の構築を担当し、IGNITIONはアクアポニックスの運用と管理システムの開発を行います。両者の連携が強調され、より効率的な栽培方法が探求されます。

最終的には、国内の漢方医療におけるオタネニンジンの品質向上だけでなく、国際市場への輸出も視野に入れた取り組みが進むことが期待されています。ASON社と千葉大学の協力が、国内外の人参業界に新たな風を吹き込むことでしょう。私たちの地域から始まるこの取り組みに、ぜひ注目してください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。