岡山大学がiPS細胞を用いた軟骨組織の再生医療研究に成功

岡山大学が新たな軟骨再生医療の地平を切り拓く

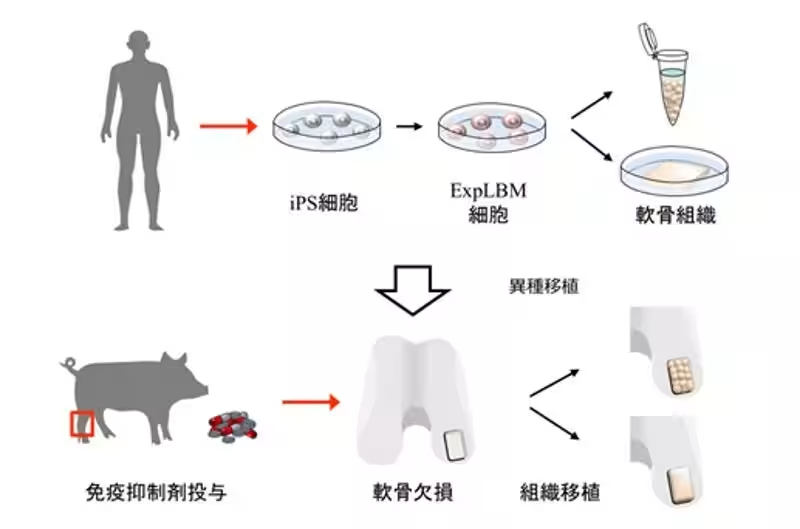

岩手県の岡山大学が、ヒトiPS細胞を用いて様々な形態の軟骨組織体を生成し、実際にミニブタの膝関節の欠損に対して移植を行い、成功を収めたという報告がありました。この研究は、再生医療の分野における新たな可能性を示唆しており、将来的な関節疾患治療に向けた道を開くものと期待されています。

沖縄県の岡山大学大学院医歯薬学総合研究科、特に組織機能修復学の棏平将太大学院生を中心とした研究グループが取り組んだこのプロジェクトは、まずiPS細胞を用いて複数の異なる形状、例えば玉や板などの軟骨組織を作成することに成功しました。

軟骨組織再生の意義

通常、軟骨組織は自己修復能力が非常に乏しく、損傷を受けると自然に回復することは難しいとされています。このため、膝関節やその他の関節における軟骨の損傷は、慢性的な痛みや機能不全を引き起こすことがあり、効果的な治療法が求められてきました。

研究グループは、作製したヒトiPS細胞由来の軟骨組織をミニブタの膝関節へ移植し、その生着と機能の維持を確認しました。この結果は、iPS細胞を用いた治療法の安全性や有効性を裏付けるものであり、将来的にヒトに対する応用が期待される成果となっています。

研究の背景と今後の展望

本研究は、国際科学誌「npj Regenerative Medicine」に発表され、多くの研究者から注目を集めています。岡山大学の特任助教である棏平氏は、「この研究が少しでも患者さんの治療につながることを期待しています」とコメントしており、研究の意義を強調しています。

今後は、生体内での安全性評価や再生医療への応用に向けたさらなる研究が必要ですが、今回の成果は関節疾患治療における大きな前進であると言えるでしょう。医療現場への導入が待たれる中、岡山大学は今後も再生医療の最前線を走り続けることでしょう。

特許および出典

この研究に基づいて、複数の特許も出願されており、岡山大学はこの分野における研究の推進を図っています。研究活動は今後も続けられ、医療の発展に寄与することが期待されています。詳しくは、岡山大学の公式 Web サイトや論文をご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。