岡山大学が世界初のキャッスルマン病診断基準を確立し診療の未来を切り拓く

岡山大学、世界初のキャッスルマン病診断基準を確立

2025年9月5日、国立大学法人岡山大学は、特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の国際的な組織診断基準を初めて策定したことを発表しました。この難病は、リンパ節の腫れや発熱、体液の貯留といった症状を伴うものの、診断基準がなかったため、患者の診療や研究において数多くの課題がありました。

国際的な協力による成果

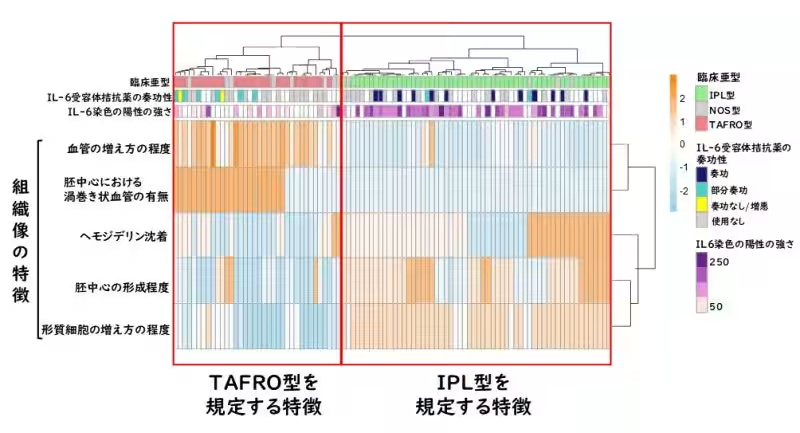

日本、アメリカ、欧州からの専門家が集まり、iMCDの亜型を定義するための診断基準が合意されました。研究に参加したのは、岡山大学の西村碧フィリーズ講師や佐藤康晴教授らを含む膠原病内科医や病理医たちです。彼らは5つの組織学的所見を点数化し、機械学習を用いてその診断の再現性を確認しました。

この新たな基準により、医療の現場では、世界中の医師が一貫した病理指標を用いて症例を評価することが可能になります。診断精度の向上に加え、各亜型ごとに病因解明や新たな治療法の開発が進むことが期待されています。

期待される影響

iMCDは、その複雑な病態のため、診断がこれまで非常に困難でした。しかし、今回の基準の策定によって、症状の関連性や治療法選択の指針が明確になり、医療現場での実践が進むことが期待されています。西村講師も、「基準がなかった中での診断を難しく感じ、今回の確立が治療に役立つ可能性を示していることを嬉しく思う」とコメントしています。

この成果は、2025年7月に「American Journal of Hematology」にも発表され、国際的にもその重要性が認知されています。研究資金は、厚生労働省や日本学術振興会によって支援され、十分な基盤が整えられて実施されました。

今後の可能性

これにより、患者への直接的な利益がもたらされるだけでなく、今後の研究への助けにもなります。特発性多中心性キャッスルマン病の組織診断基準の国際的な統一が、今後の難病診療の模範となることを期待しています。

参考情報

さらに詳しい情報については、岡山大学の公式ウェブサイトや関連論文を参照してください。国立大学法人岡山大学は、持続可能な開発目標(SDGs)にも積極的に取り組んでおり、地域と地球の未来を共創する研究を進めています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。