家庭の電気代高騰を受けた節電実態と新たな選択肢

家庭の電気代高騰を受けた節電実態と新たな選択肢

近年、電気代の高騰が続き、多くの家庭がその影響を受けています。株式会社ECODAが実施した調査によると、電力自由化から9年が経過した今でも、家庭の電気代に実質的な改善を感じている世帯は少ないようです。調査に参加した1,005名中、約半数以上が節電効果を実感していないと回答し、効果の薄さに悩む家庭が多いことが浮き彫りになりました。

節電意識の実態

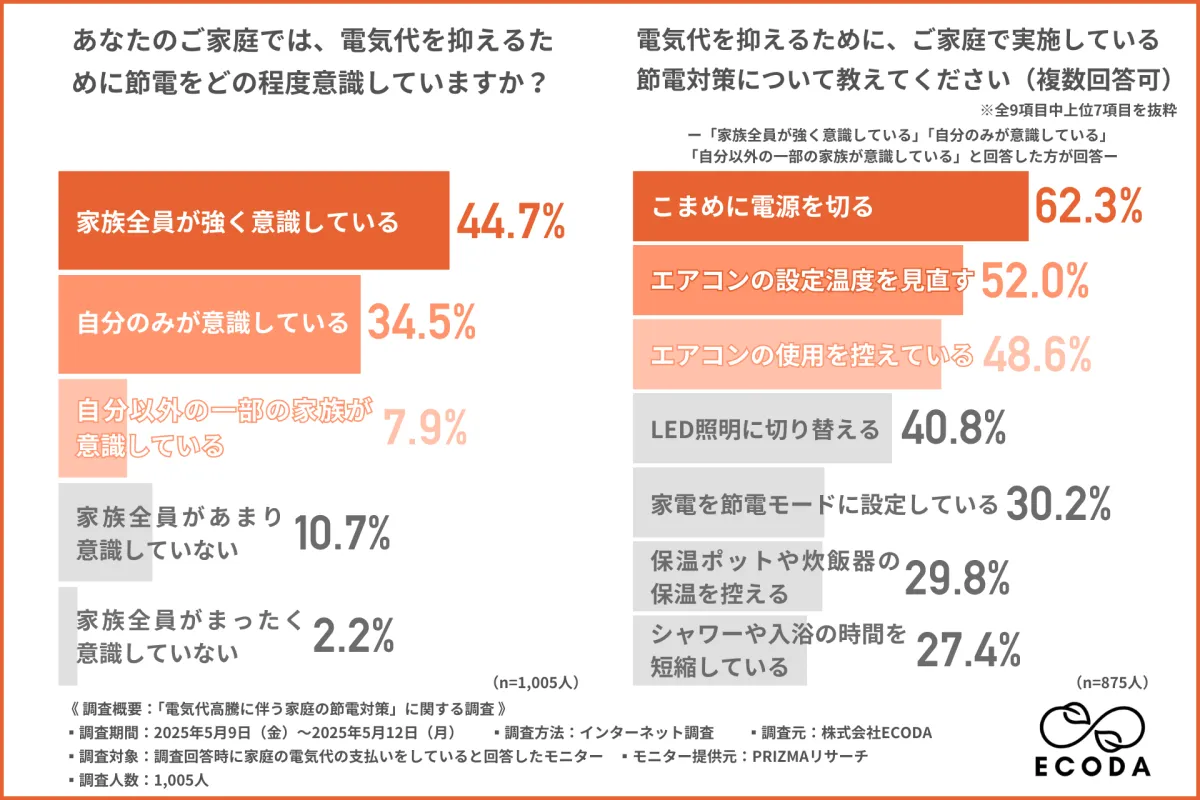

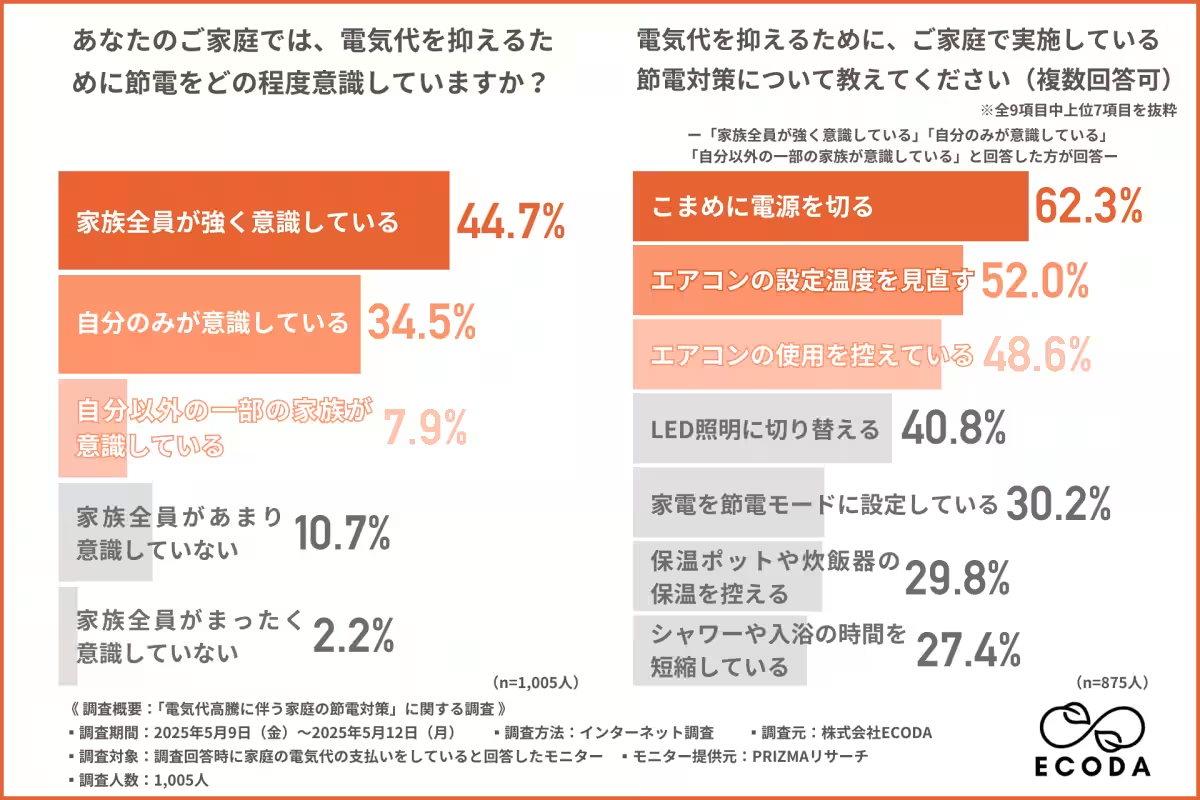

調査から、家庭内の節電意識について伺うと、44.7%の家庭が『家族全員が強く意識している』と回答した一方で、34.5%が『自分のみが意識している』という結果もあり、節電が個人の努力に頼っている現状が浮き彫りになりました。さらに、実施されている具体的な節電手段としては、62.3%が『こまめに電源を切る』、52.0%が『エアコンの設定温度を見直す』、48.6%が『エアコンの使用を控えている』と回答しました。

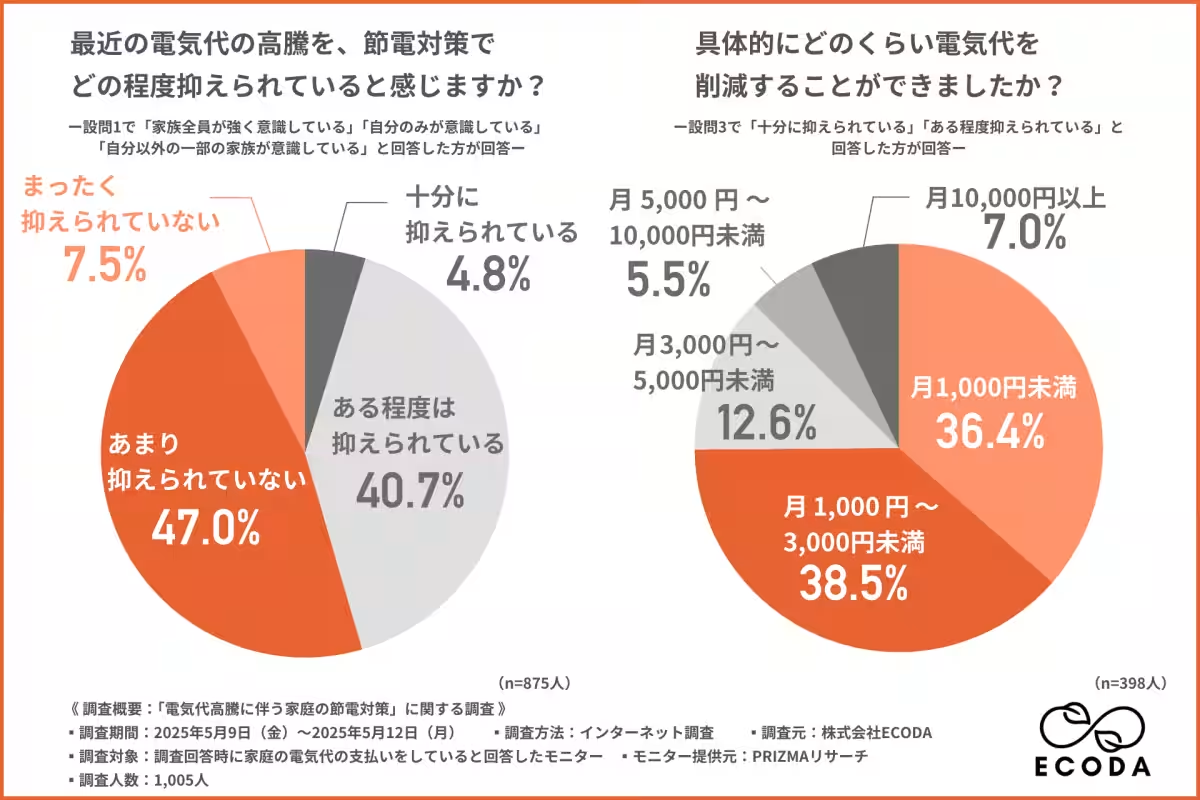

これらの行動は日常生活において容易に取り組める方法ですが、それでもなお、72.5%の家庭が『あまり抑えられていない』もしくは『まったく抑えられていない』と感じていることが明らかになりました。家庭の努力にも関わらず、スポット的な節電効果の限界が表れています。

生活費の圧迫と選択

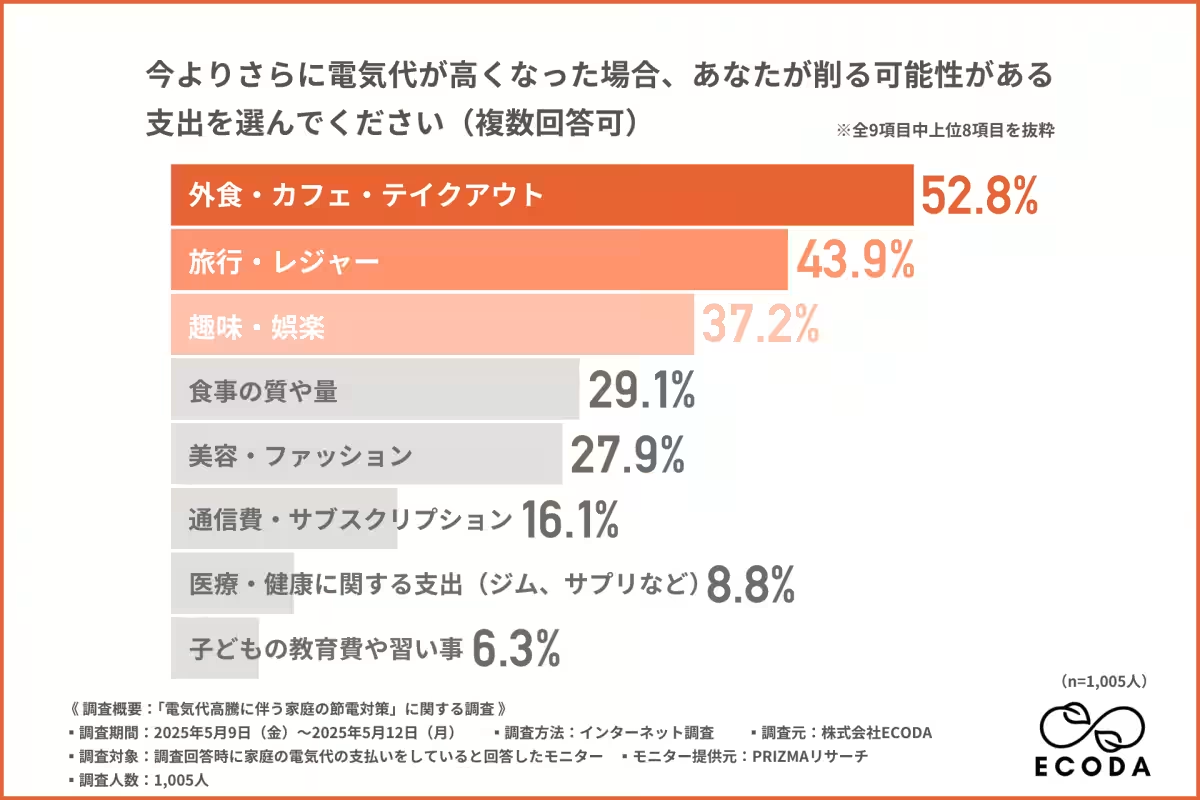

さて、電気代が今後さらに高騰した場合、多くの家庭が『外食・カフェ・テイクアウト』や『旅行・レジャー』などの娯楽に関連する支出を削減する意向を示しました。これは、電気代高騰が生活の質に深刻な影響を及ぼすことを示しています。一方で、医療や教育といった必需品に関する支出は削減対象として下位に見られ、光熱費が家計にとっての優先事項となっている様子がうかがえます。

電力自由化の影響

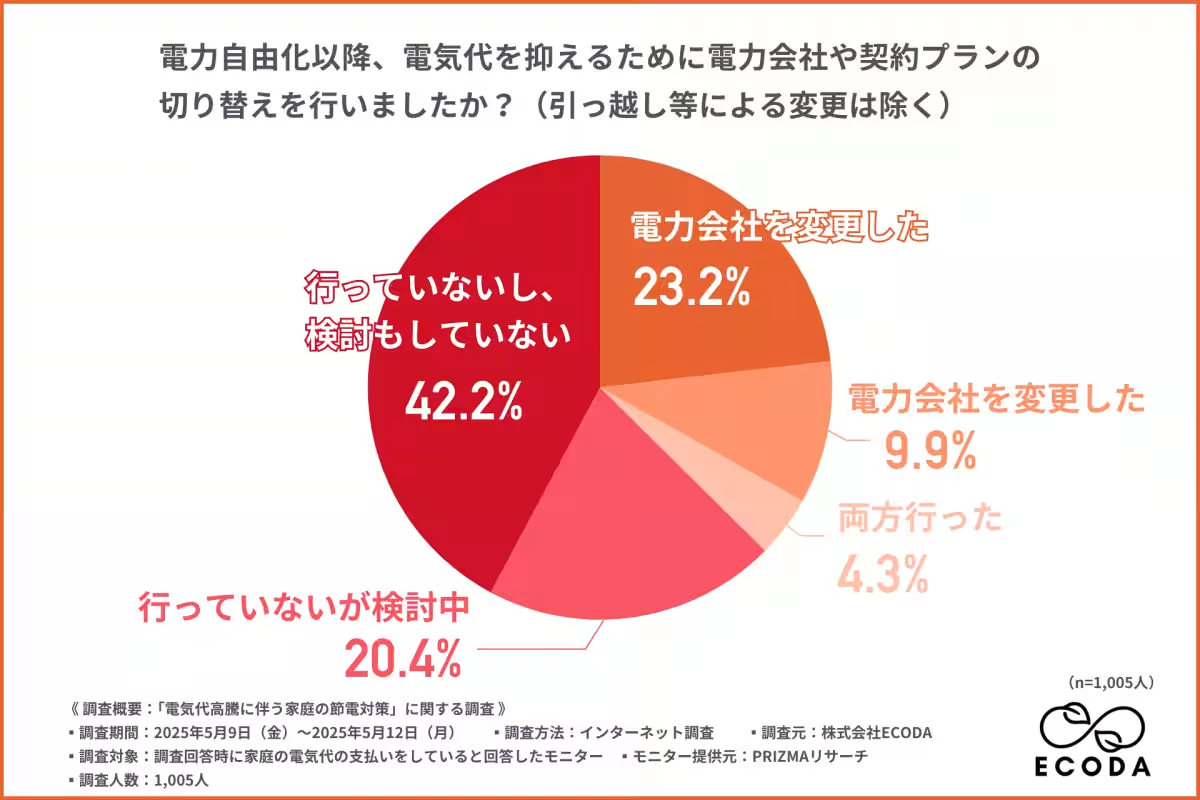

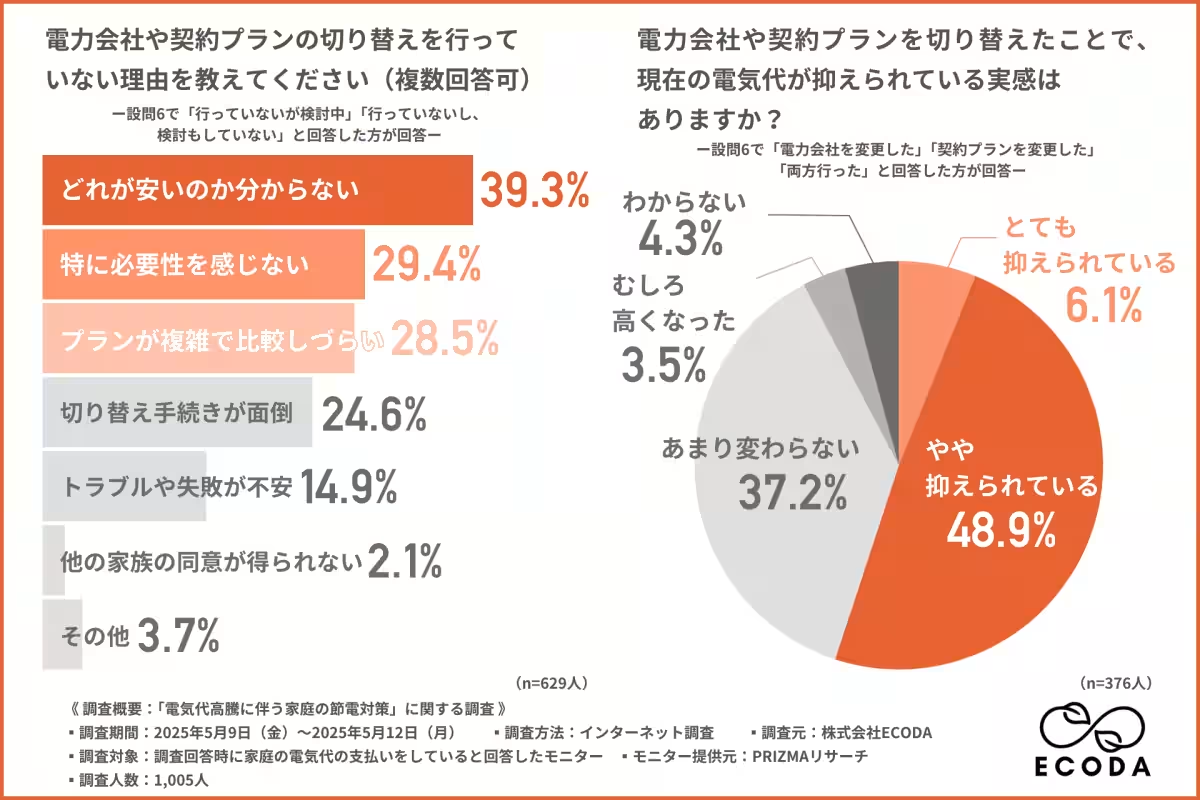

電力自由化の恩恵が期待される中、実際に電力会社を変更した家庭は23.2%、契約プランを変更した家庭は9.9%に止まり、多くの世帯が未だに従来の契約を貫いています。理由としては、『どれが安いのか分からない』、『特に必要性を感じない』などが挙げられ、情報の透明性が欠如している状況が浮足立っています。

新たな選択肢としての自家発電

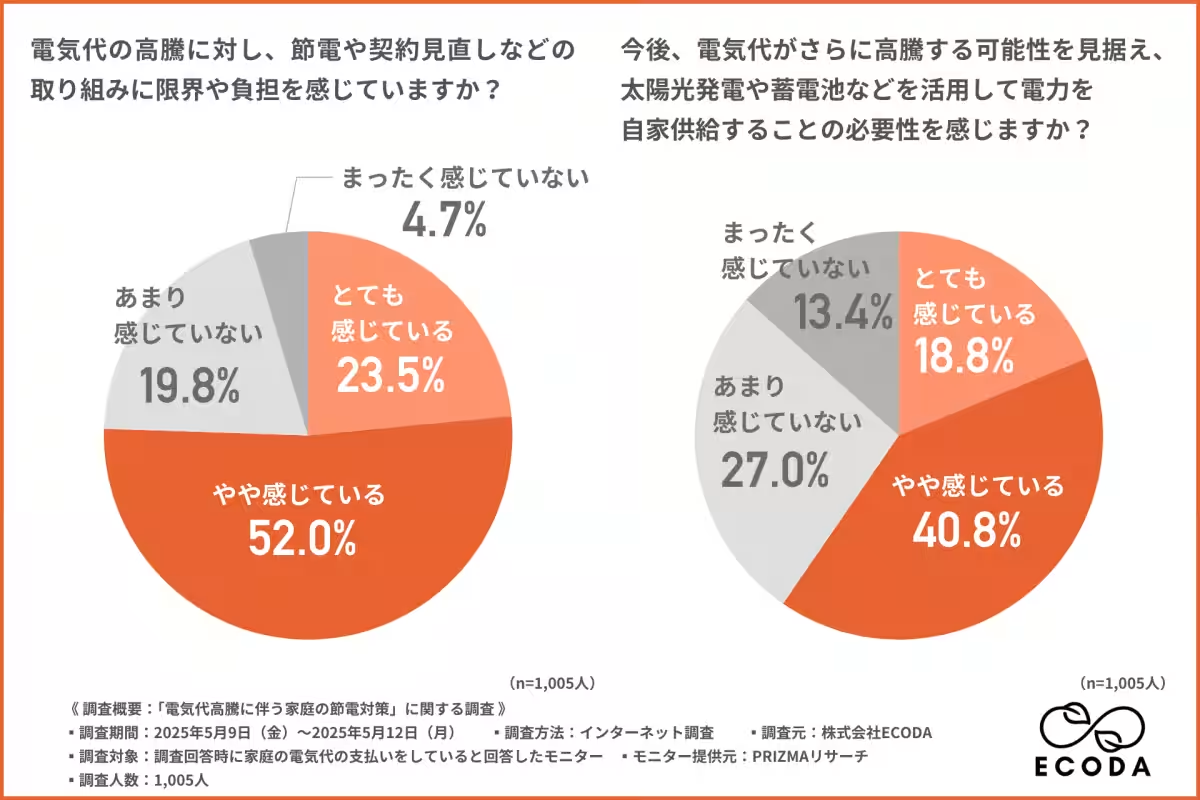

節電や契約見直しに対する負担を感じる家庭が約8割に達する中で、今後のエネルギー供給について多くの家庭は『太陽光発電』や『蓄電池』の必要性を感じています。これは、既存の方法では限界が見え始めており、自家消費型エネルギーシステムへの移行が現実的な選択肢となる兆しを示しています。そのため、資源を自給自足しようとする意識が高まっているといえるでしょう。

まとめ

株式会社ECODAの調査結果は、火急の問題である電気代高騰が家庭に与える影響と、家庭が直面している節電の限界について多角的に示しています。本調査から、従来の節電努力に加え、太陽光発電や蓄電池など新たなエネルギー選択肢の普及が今後のカギとなることが示唆されました。これまでの努力ではなく、持続可能で負担の少ない生活をサポートするための仕組みが求められる時代に突入しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。