東京大学が成功させたUHF帯の有機半導体整流ダイオードの新たな可能性

東京大学が開発したUHF帯の有機半導体整流ダイオード

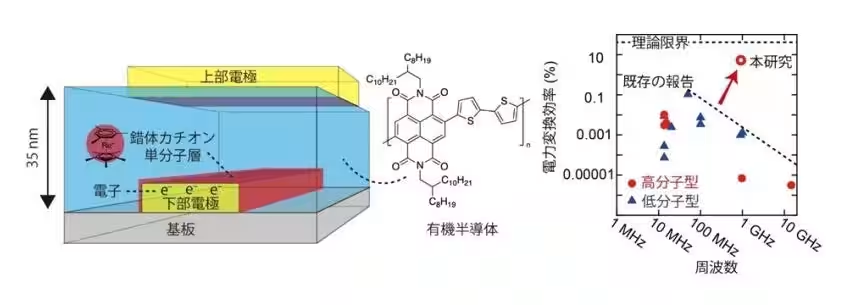

近年、無線通信の進化が進む中で、東京大学、物質・材料研究機構(NIMS)、岡山大学、そして科学技術振興機構(JST)による国際共同研究グループが、画期的な成果をあげました。それは、920 MHzの周波数で動作可能な有機半導体を利用した整流ダイオードの開発です。

研究の背景と目的

この研究の目的は、有機エレクトロニクスの領域で新たな道を切り開くことです。特に、920 MHzというUHF帯の周波数帯域において、無線電力の整流を達成し、IoT(Internet of Things)の通信技術への応用を目指しています。この周波数は、既存の無線通信技術において重要な役割を果たすため、今後の発展が期待されています。

主要な技術的成果

本研究において注目されるのは、錯体カチオン単分子層と電子を局所的に導入するという新しい手法です。この技術により、電極の仕事関数を劇的に1 eV以上も変化させることができ、これが高効率な整流ダイオードの実現に寄与しました。実際、約5%という効率で交流電力を直流電力に変換することに成功しており、これは世界初の試みとなります。

印刷プロセスによる製膜

また、この研究では、インク状の材料を用いた低コストな印刷プロセスにより、有機エレクトロニクス素子を製造することができる点も特徴的です。このプロセスにより、製造コストを抑えながらも高性能な素子が得られることが期待されており、さらなる応用の幅が広がります。

研究の意義と今後

この研究成果は、「Science Advances」という国際的な科学雑誌にも掲載され、世界中の研究者に注目されています。UHF帯での実用的な動作を実証することで、従来の有機エレクトロニクスの枠を超え、今後の無線通信技術に革新をもたらす可能性があります。

今後の研究開発では、IoTデバイスのさらなる効率化やminiaturizationが期待され、特に医療や環境モニタリングといった分野での実用に向けた道が開かれるでしょう。

おわりに

この研究の成果は、地域社会や産業界にとっても大きな意味を持つものといえます。持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する新しい技術の導入を通じて、未来の社会構築に貢献することが期待されています。これからも、新しい技術が私たちの生活をどのように変えていくのか、大いに注目したいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。