平和を学びつなぐ、子どもたちの視点から発信された「子ども平和新聞」

新聞で語られる平和のメッセージ

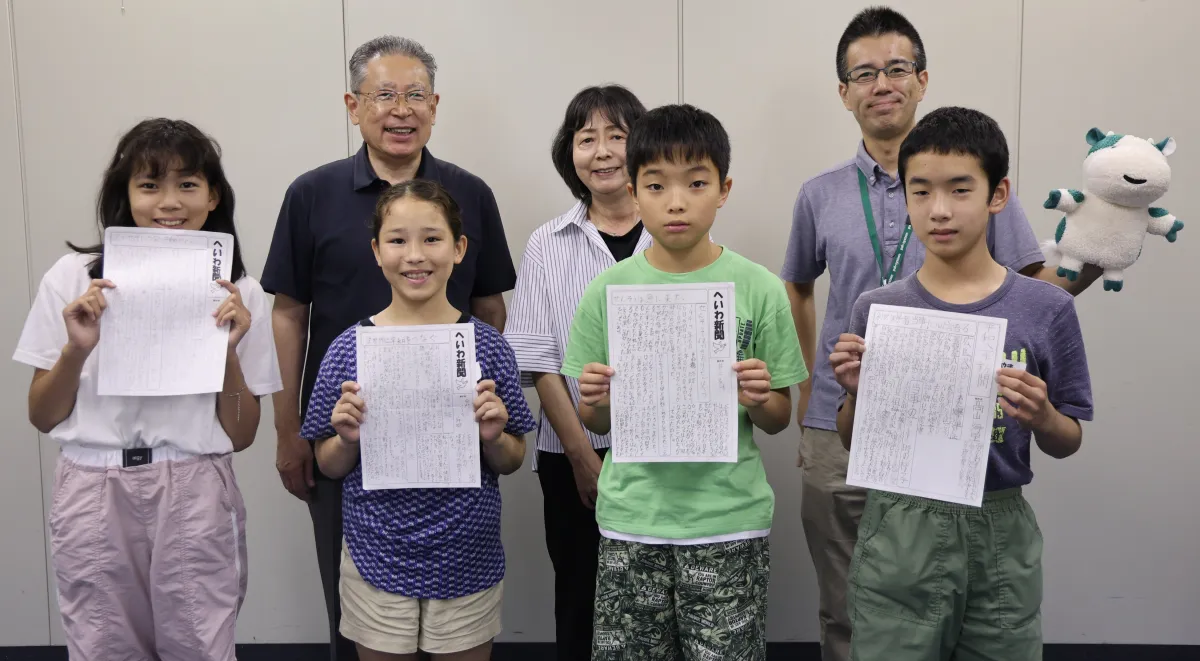

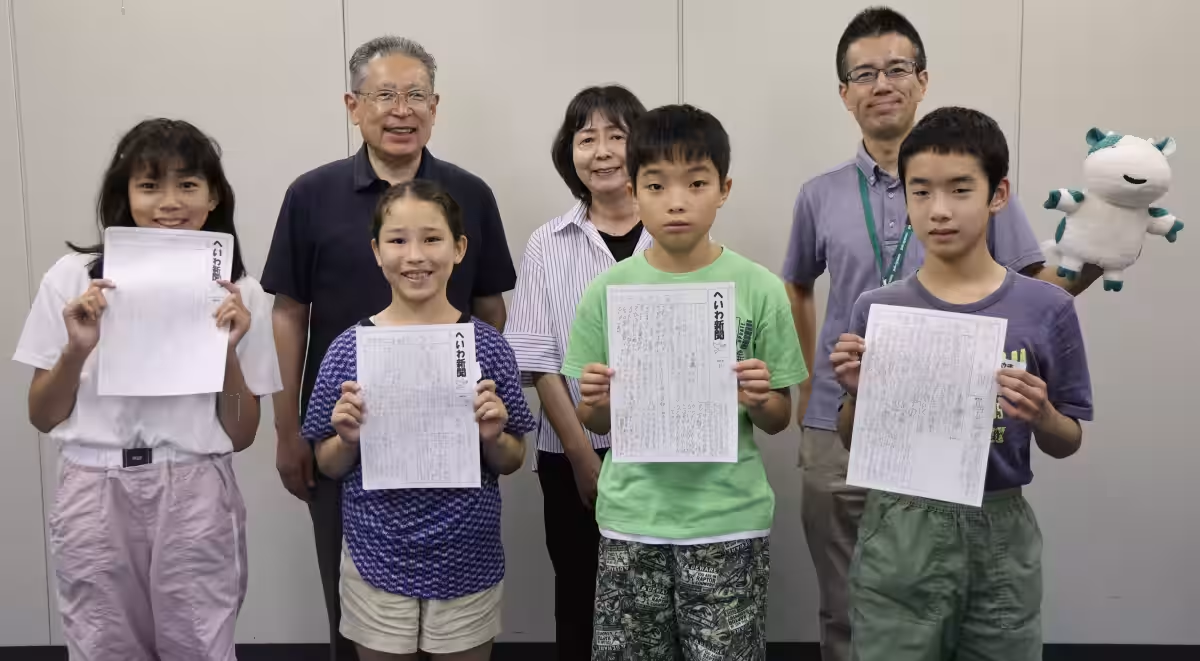

生活協同組合パルシステム千葉は、7月に初の「子ども平和新聞プロジェクト」を立ち上げ、地域の小学生4人が被爆の経験と平和の重要性についての記事を作成しました。このプロジェクトは、戦後80年という特別な年に開催され、実際の被爆者の話から学んだことが新聞の内容に色濃く反映されています。

「子ども記者」の挑戦

小学生4人は、浅野結音、中村ゾーイ麻椰、井上友斗、そして髙山海里の名前を持ち、それぞれの視点から平和について考え、記事をまとめました。プロジェクトの開始時には、元朝日新聞の経済部デスクである山瀬一彦さんが、ジャーナリズムとは何か、そして人の心を動かす情報の大切さについて教えてくれました。子どもたちは、自自身の言葉で伝えたいメッセージを見つけ出しました。

浅野さんは、「被爆者の話を聞いて、原爆の恐ろしさを知り、戦争や核兵器を使うことは決して許されない」と語り、中村さんも「健康が罪であると痛感した言葉に深い悲しみを覚えた」と話しました。彼らは自身の経験をもとに、「平和へ一歩新聞」というタイトルを掲げ、未来に向けたメッセージを伝えました。

被爆者との交流

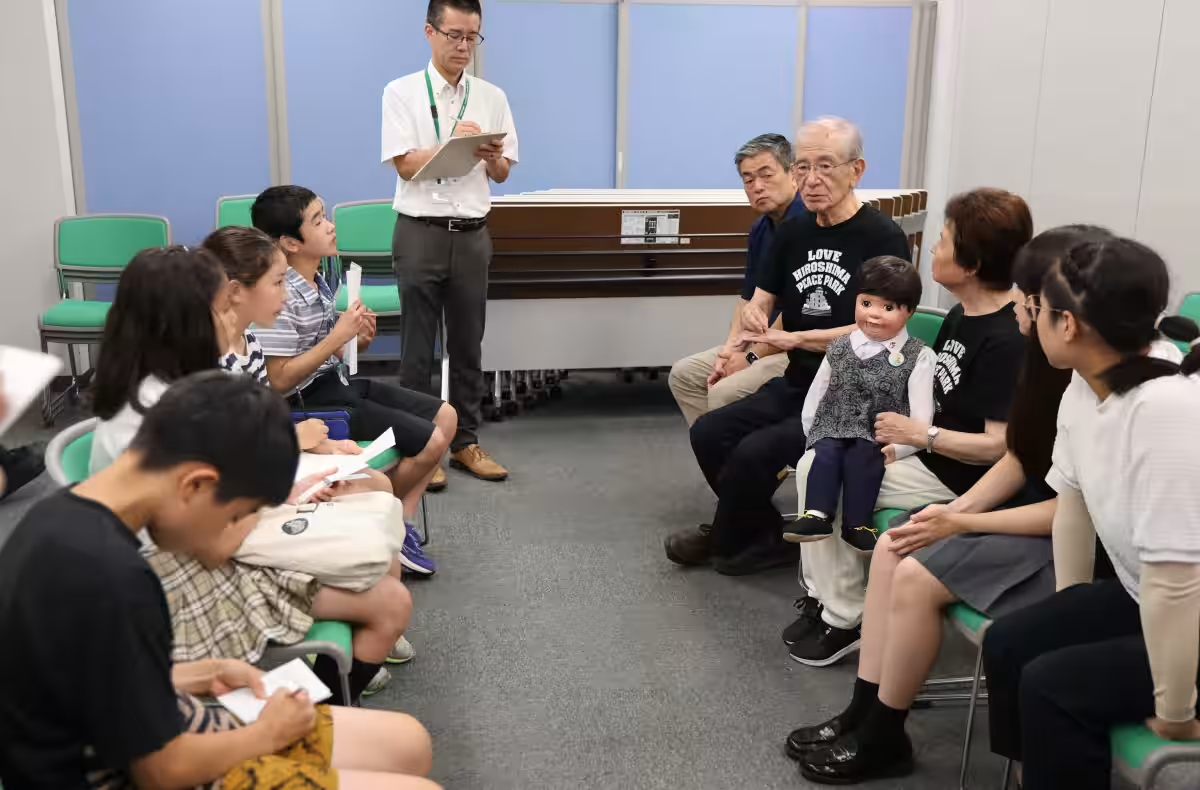

プロジェクトの一環として、7月21日には「子どもたちに平和な未来を2025」というイベントが行われ、八千代市在住の被爆者、小谷孝子さんと中村紘さんから貴重なお話がありました。小谷さんは6歳の時に被爆し、惨劇を目の当たりにした経験を淡々と語り、特に弟を亡くした悲しみを伝えました。彼女は、その悲劇を語り継ぐことが重要だと強調しました。

一方で、中村さんは2歳で被爆したため、記憶は薄いものの、被爆者の一人として次世代にその恐ろしさを伝えるべく活動を続けていると話しました。彼の言葉には、「命は大切な時間であり、平和の価値を知ることが必要だ」という思いが込められていました。

演劇を通じての学び

また、不二女子高等学校の演劇部による朗読劇「サダコのメモ」が上演され、被爆者佐々木貞子さんの物語を通じて、観客に心の痛みと平和の大切さを訴えかけました。参加した子どもたちは様々な視点から被爆の歴史を学び、それを如何にして未来へと伝えていくかを考える機会となりました。

自らの体験を記事に

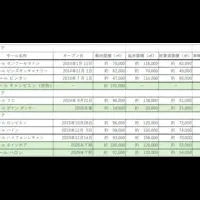

最後に、参加した子ども記者たちは、登壇者へのインタビューを行い、自分たちが感じ取ったことを取材し記事にまとめました。彼らは、求める情報を見つけるために積極的に質問をし、経験を深めていきました。その中で出来上がった「子ども平和新聞」は、彼らの生の声と情熱が詰まった作品として位置づけられます。

パルシステム千葉は「平和な社会づくり」を掲げ、今後も地域での平和学習を推進していく意向を示しています。このプロジェクトを通じて、子どもたちが自らの言葉で平和を伝え、その思いを次世代へと繋いでいく大切さを実感したことでしょう。特別な年にふさわしい、未来への希望が詰まった「平和こども新聞」が、多くの人々に伝わることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。