地域支援が恒例行事に!ふるさと納税の最新実態調査報告

ふるさと納税が作る新しい地域支援のカタチ

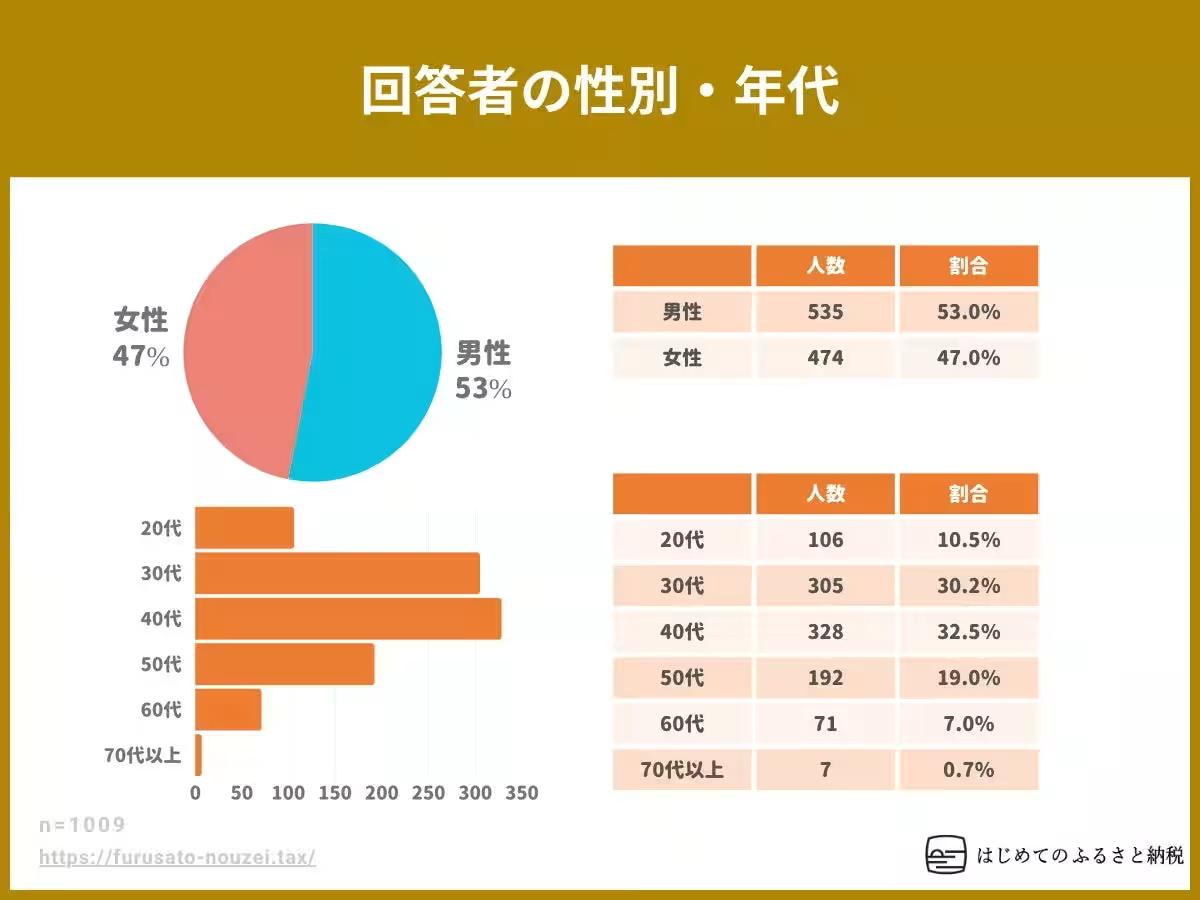

行政への寄付を通じて地域の発展をサポートする「ふるさと納税」。最近の調査によると、この制度が多くの人にとって年末の恒例行事として定着していることがわかりました。この調査は、全国の20代から70代以上の男女を対象に行われ、結果は2025年のふるさと納税実態調査として公表されています。

調査結果のハイライト

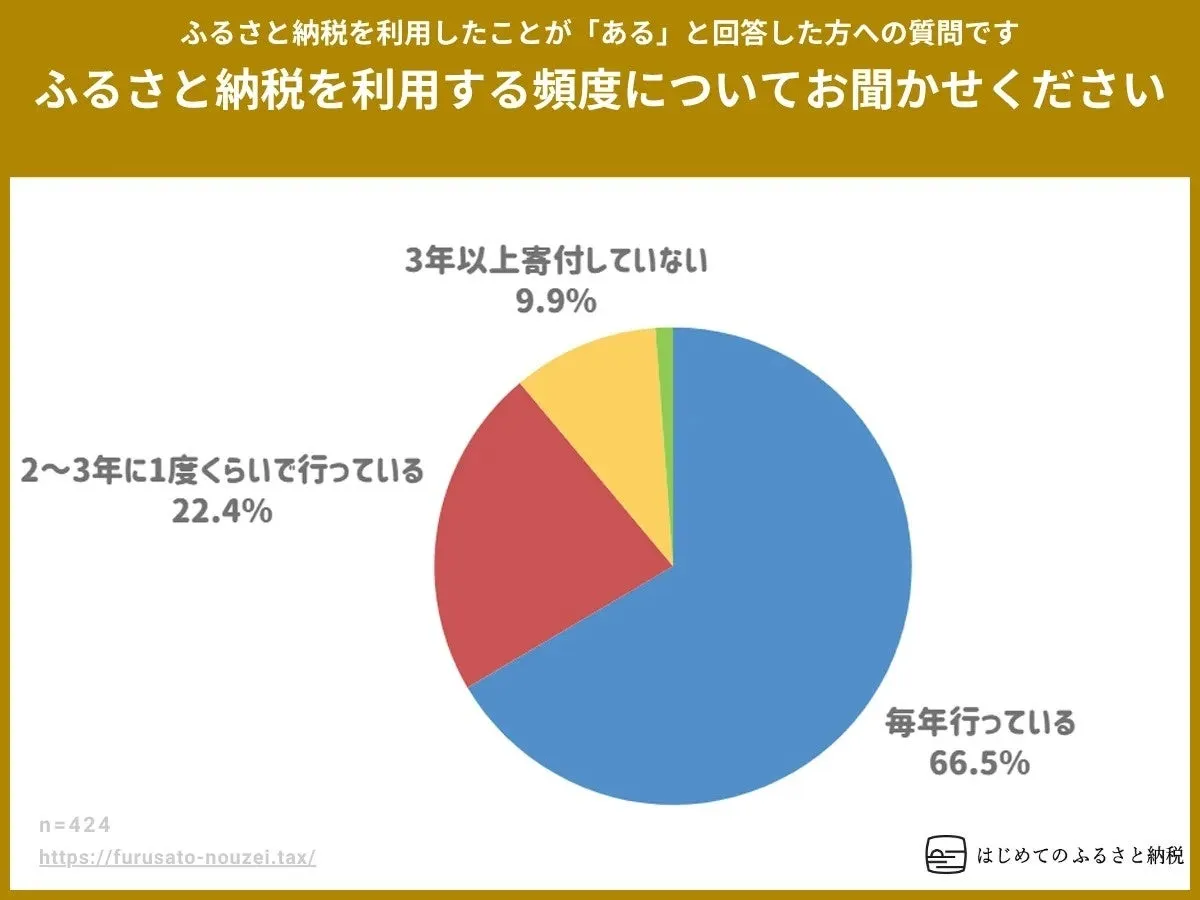

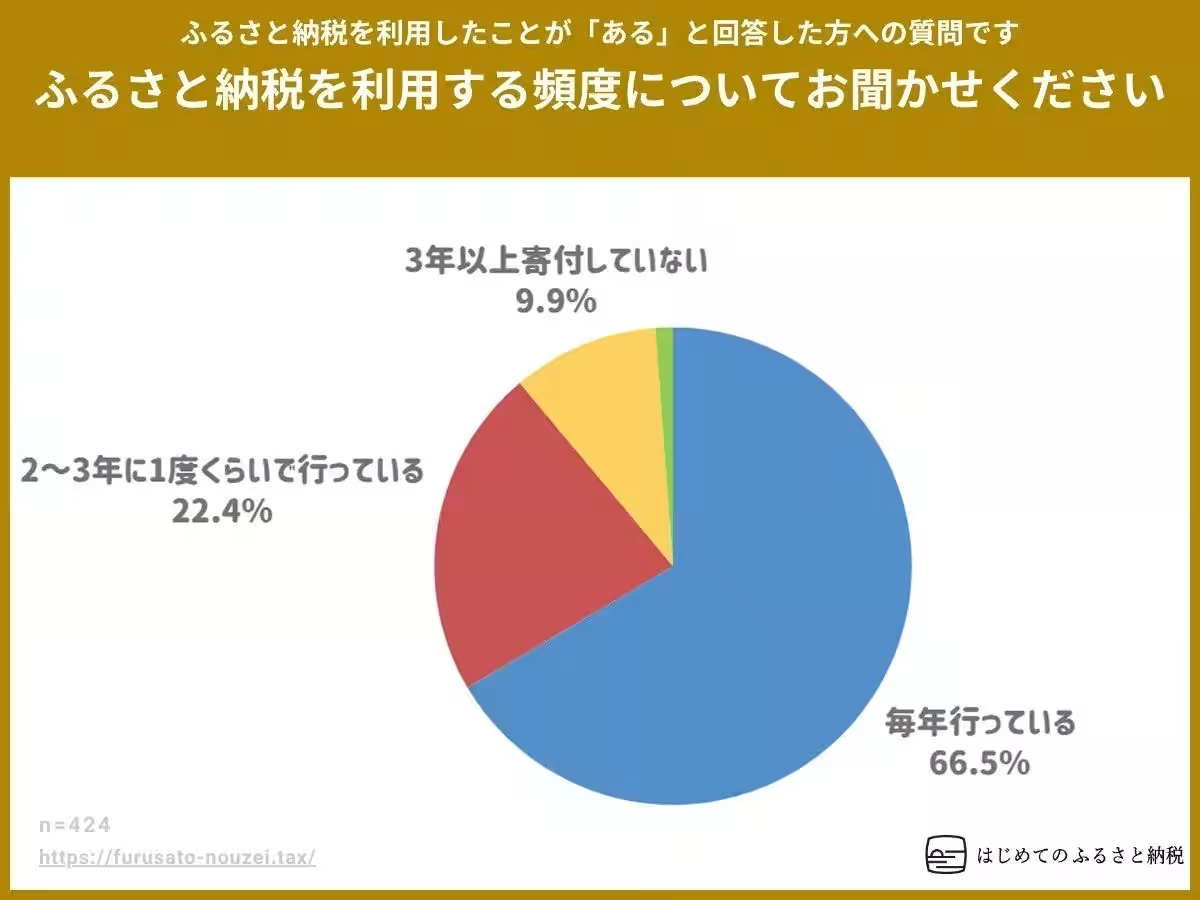

最近の調査によると、66.5%もの人々が毎年ふるさと納税を行っていると回答しています。これは、税金の控除を感じることができることや、返礼品を楽しみにしていることが背景にあると考えられます。年末の忙しさの中で、ふるさと納税は一大イベントとして根付いていると言えるでしょう。

一方、利用者の中には「2~3年に1度くらい」という不定期利用者や「3年以上寄付していない」という制度離脱者も存在します。前者は22.4%、後者は9.9%という数字が出ています。これらの結果から、ふるさと納税に対する認知や利用実態が必ずしも全てが順調とは言えないことが見えてきました。

なぜ不定期利用や離脱が?

不定期利用者や離脱者が存在する背景には、いくつかの理由が考えられます。まず、制度の複雑さ。控除上限額の計算や手続きが難しく、何度も利用している人でも面倒に感じることがあります。また、生活環境の変化や収入の増減に伴い、寄付することに対するハードルが高くなるケースもあるでしょう。

さらに、この調査では、利用者の間での制度に対する知識の差も明らかになりました。制度のメリットやデメリットを十分に理解していない層は、参加することを躊躇してしまう可能性があります。このような背景は、今後の制度普及のために考慮すべき重要なポイントとなるでしょう。

今後の展望

ふるさと納税が「年末の恒例行事」として根付く一方で、継続的な利用促進が鍵になります。今後、制度の普及を進めるためには、特に離脱層へのアプローチが不可欠です。たとえば、寄付手続きの簡略化や控除額のわかりやすいシミュレーション機能の提供があれば、利用者の負担を軽減し、再びふるさと納税に戻ってくるきっかけになるかもしれません。

終わりに

ふるさと納税が単なる特例制度から、日常的な地域支援活動へと進化するためには、利用者の多様なニーズに寄り添った取り組みが求められます。今後も制度のさらなる普及と理解の促進に向けた努力が必要です。これからもふるさと納税を通じて、地域への支援の輪が広がることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。