ふるさと納税の認知度は高いが実際の利用率には乖離あり

ふるさと納税制度の現状に迫る

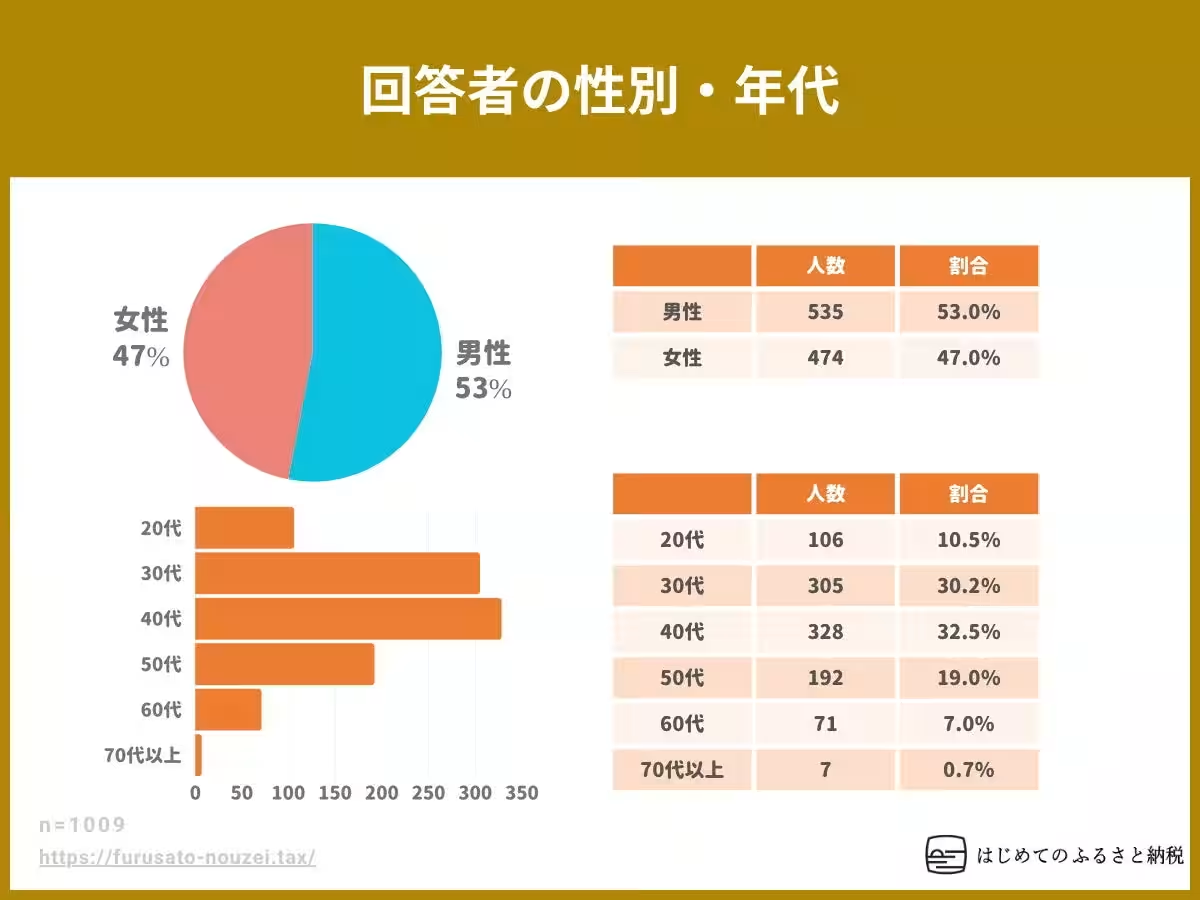

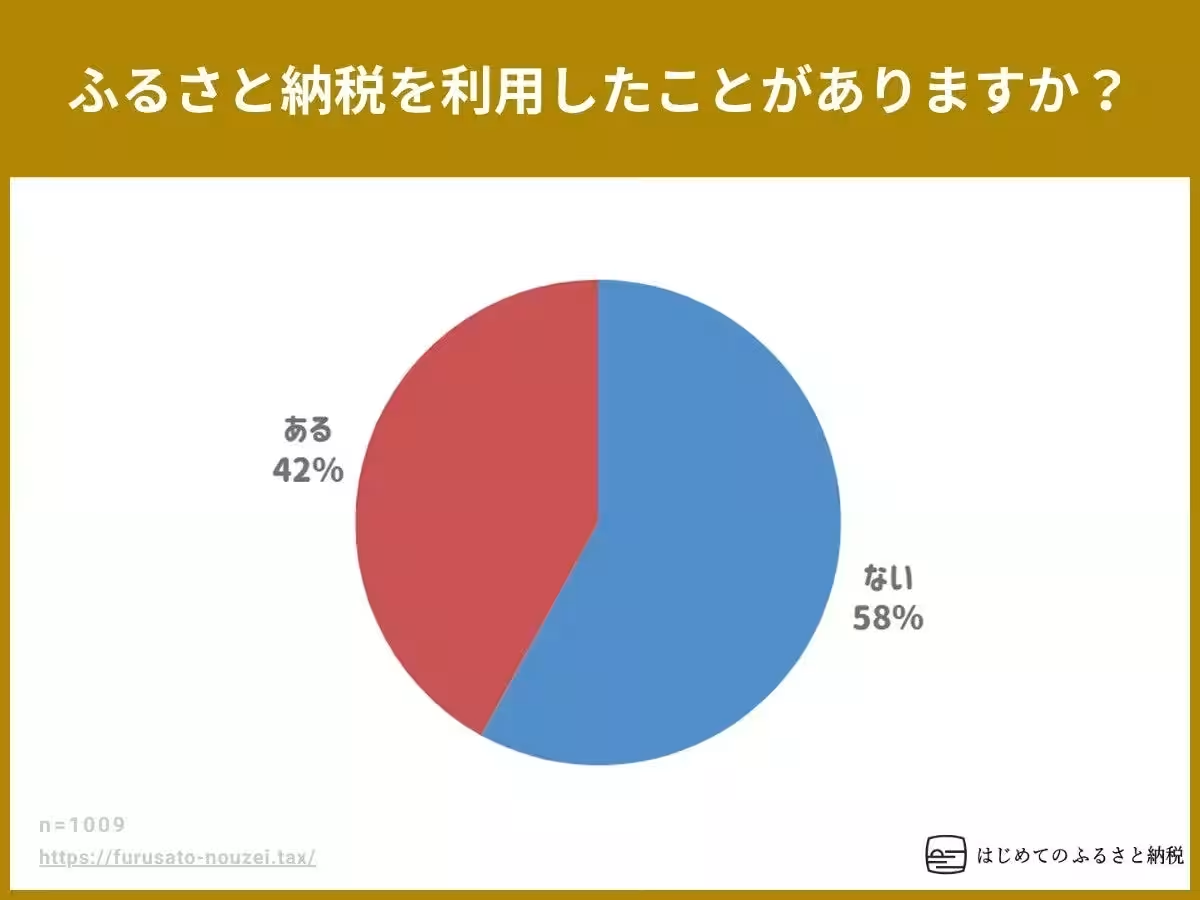

近年、「ふるさと納税」という言葉を耳にする機会が増えているものの、実態はどうなっているのでしょうか?最近実施された調査によると、ふるさと納税制度の認知度はなんと91%という高い数値が報告されています。しかし、実際にこの制度を利用したことがある人はわずか42%で、過半数を超える58%の人々は未だに利用したことがないと回答しています。この認知度の高さに対して利用率が追いついていない現状が、今回の調査から明らかになりました。

利用経験のない58%の理由

ふるさと納税を利用したことがないと回答した58%の人々は、利用しない理由として「手続きの煩雑さ」や「寄附先の選定の難しさ」、さらには「税控除の仕組みの理解不足」を挙げていることがわかりました。多くの人々が制度についての基本的な理解は持っていても、実際に行動に移すためには複雑な手続きをクリアしなければならないため、心理的な障壁が存在しているのです。

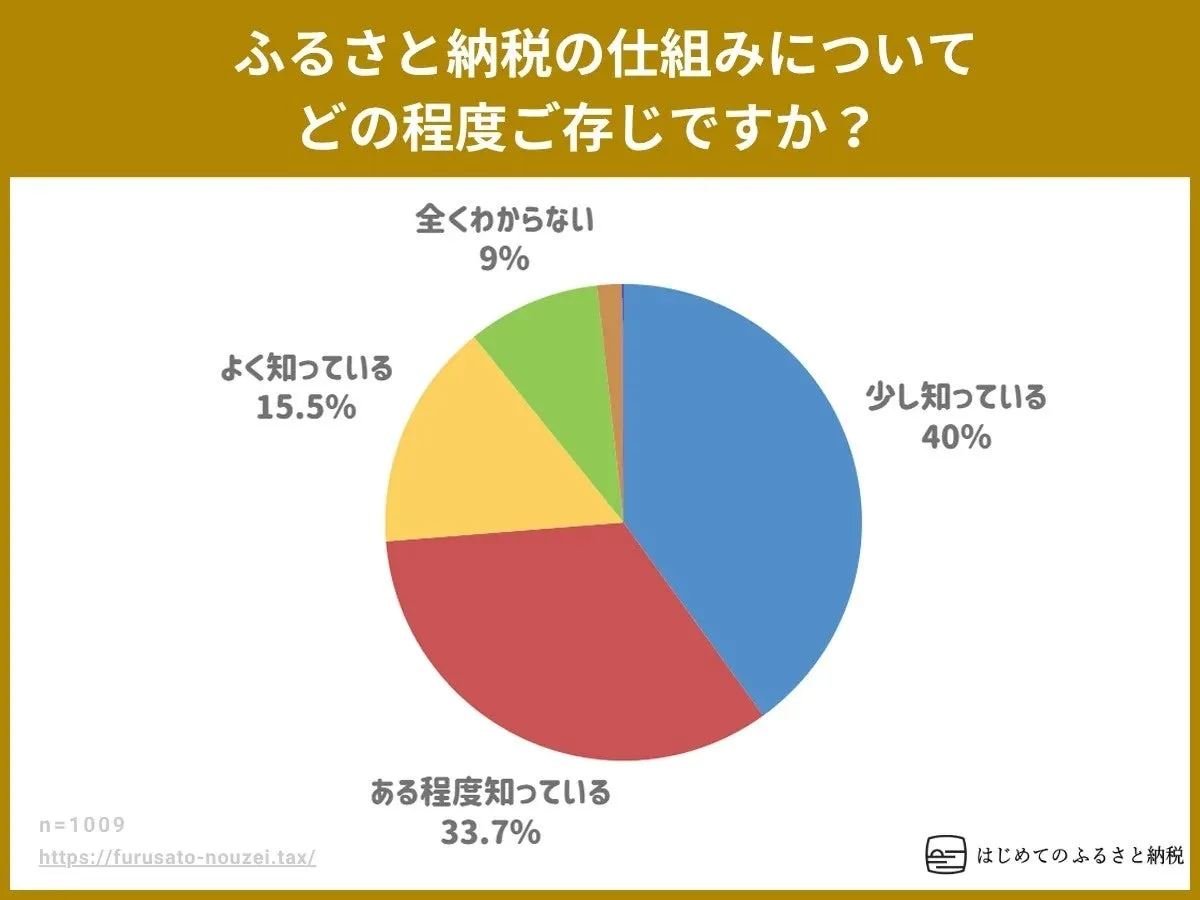

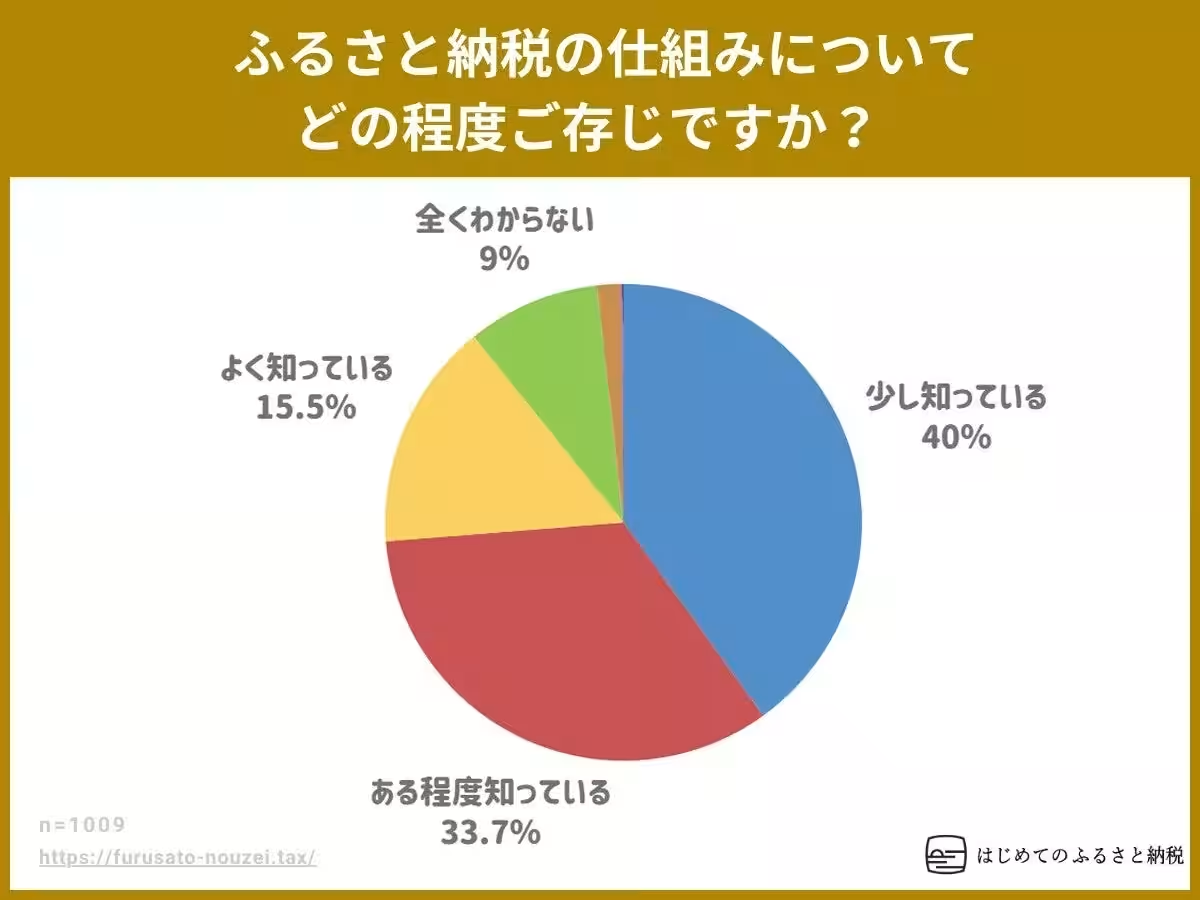

これまで、ふるさと納税に関する情報はテレビやネットを通じて広がってきましたが、制度の詳細についてしっかりと把握している人はごく少数です。調査によると、よく知っていると答えた人は15.5%に過ぎず、全くわからないと回答した人も9%存在します。このような状況では、ふるさと納税の魅力を語ることが難しいのも無理はありません。

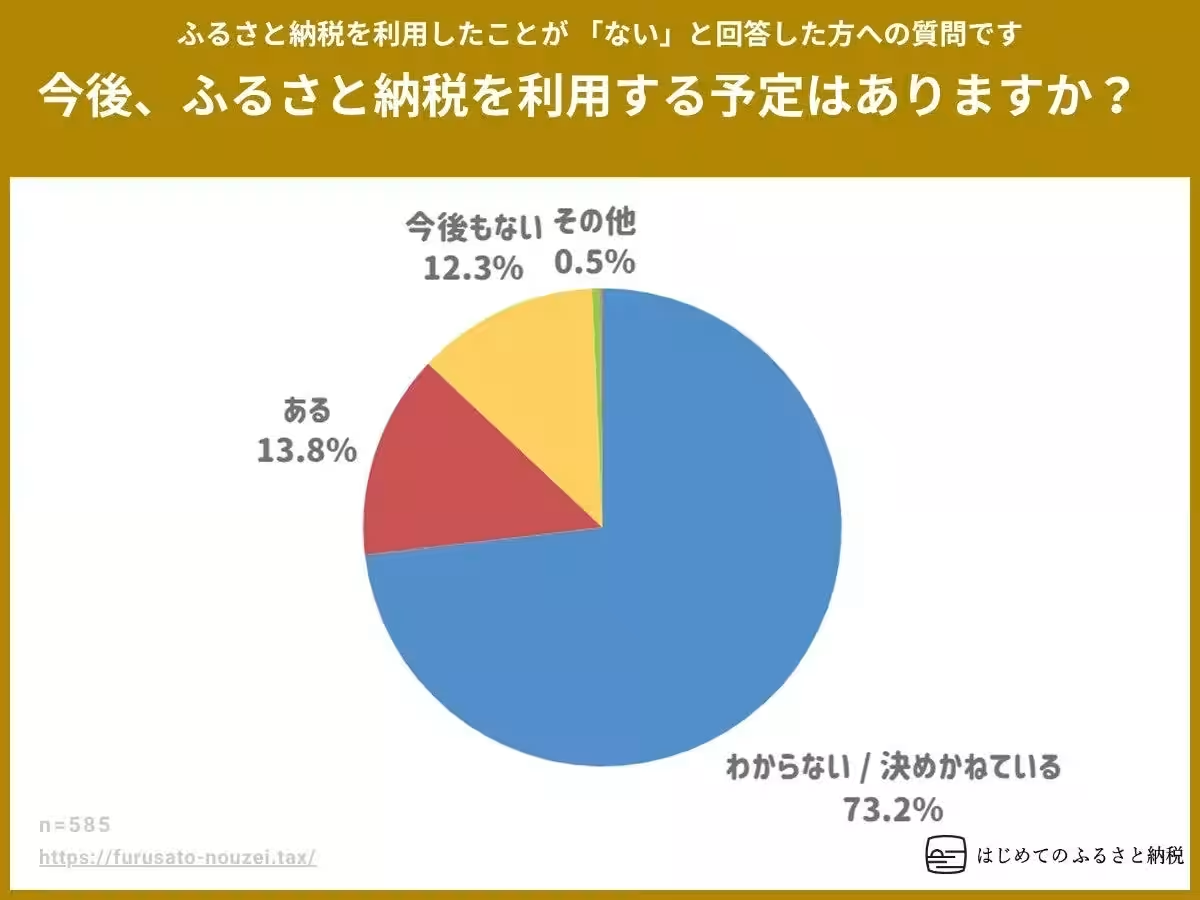

今後の利用予定についての調査

さらに調査では、ふるさと納税を今後利用する予定があるかどうかについても尋ねられました。「わからない」や「決めかねている」と回答した人が73.2%を占めており、これまでの高い認知度とは裏腹に、実際に利用へ踏み出せていない人々が多いことが浮き彫りになりました。

このような背景から、多くの人がふるさと納税制度に関心を持っていても、実際の利用に向けた選択肢に自信を持てていないことがわかります。従って、利用促進のための適切な情報の提供が求められているといえるでしょう。

課題解決に向けた提案

ふるさと納税の運営を行う自治体や関連事業者には、今後この制度の促進に向けて、いくつかの改善策が必要です。例えば、申請手続きの簡素化や、寄附の流れをわかりやすく示すことが重要です。また、税控除のメリットをシミュレーションできるツールの開発が求められます。

ふるさと納税は「地域の支援」と「利用者のメリット」が両立する優れた制度です。制度がもっと身近に感じられるような取り組みが進むことを願っています。多くの人々にその魅力を実感してもらえるよう、今後の普及活動に期待が寄せられます。

まとめ

調査によって浮き彫りになったのは、ふるさと納税制度が確実に知名度を持ちながらも、実際の利用に至るまでの障壁が存在するということです。今後の制度改善と普及活動が、ふるさと納税の更なる発展につながることが期待されます。理解しやすく、利用しやすいシステムを提供することで、より多くの人がこの制度を活用できるようになるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。