農業に未来をもたらす生成AIの可能性と持続可能な社会の実現へ

AI農業共生社会を目指す農情人

最近、私たちが目にする農業の未来像が一変しつつある。その背景には、株式会社農情人が提唱する「AI農業共生社会」という新たなビジョンがある。2023年から始まるこの取り組みは、2030年を目処に全国の農家が生成AIを駆使し、持続可能な食料生産を行うことを目指している。

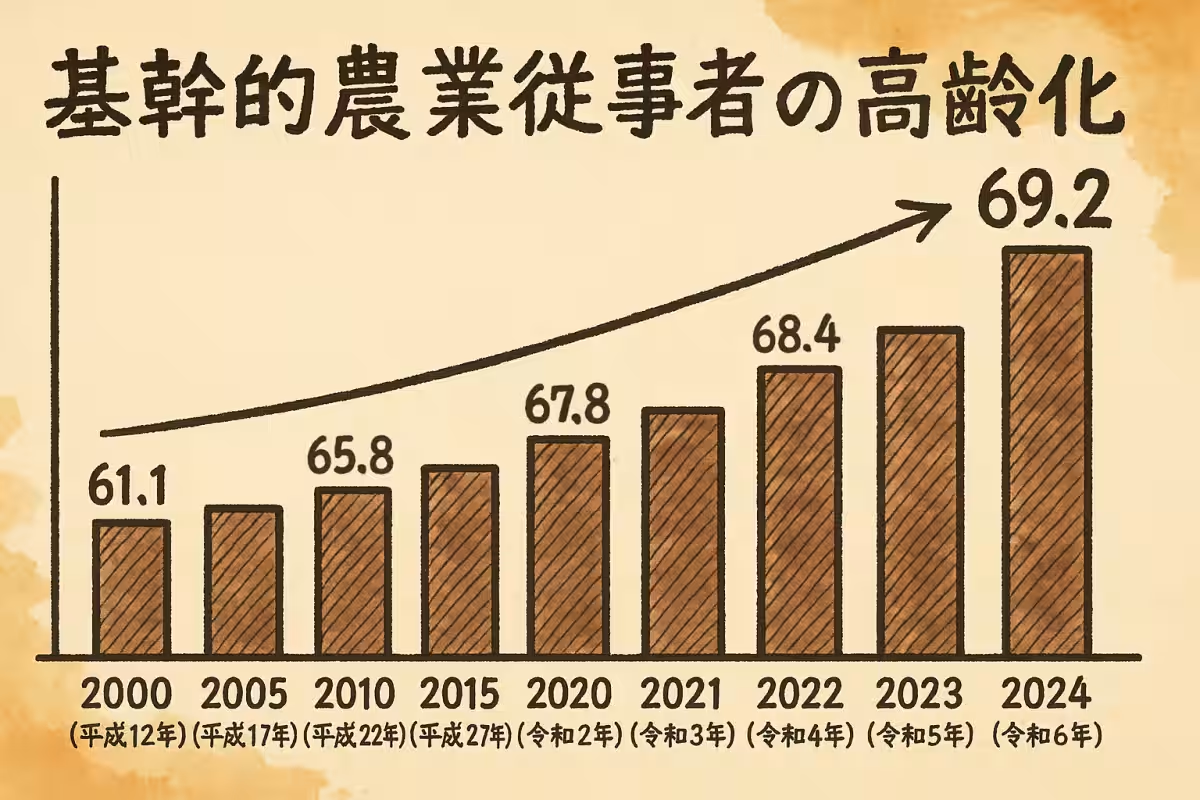

高齢化の進行とデジタルデバイド

日本の農業界は現在、高齢化とデジタルデバイドという二つの深刻な課題に直面している。実際、基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳を記録し、65歳以上の高齢者が約80%を占める。「超高齢化」とも言われるこの現状は、次世代への農業技術の引き継ぎや食料生産体制の持続可能性を脅かす要因となっている。

さらに、生成AIの利用率は日本でわずか9.1%であり、中国やアメリカの利用率と比べて遅れている。農業におけるデジタル技術に対する心理的・文化的障壁から、農家の多くはAIの潜在能力を十分に活かしきれていないのが実状だ。

農家と生成AIの共生

農情人は、AIが農業を奪うのではなく、可能性を広げる存在だと考えている。その中で、彼らは次のような具体的な取り組みを進めている。

1. 農業マーケティングの革新: 農家の負担を軽減するため、生成AIを活用して効果的な情報発信を行う支援を実施。例えば、魅力的なキャッチコピーの考案やプレスリリースの作成を通じて、販路拡大に貢献。

2. 農業知識へのアクセス向上: 難解な農業情報を生成AIで整理し、わかりやすく伝える。その結果、農家は新たな栽培技術や知識を迅速に習得できる。

3. 事務作業の効率化: 申請書類作成や補助金手続きなど、面倒な事務作業をAIによって効率化。これにより、農家は栽培や経営戦略にもっと集中しやすくなる。

4. 人材確保の円滑化: 求人公募文の作成を通し、農業の魅力を未経験者へ伝えることで、多様な人材を引き付けると同時に、農業界の人手不足問題に対するアプローチを強化。

これらの取り組みを通じて、「分からない」「使えない」という現状を「できる」「面白い」に変えていく試みが進められている。

農情人のビジョン

株式会社農情人は2021年に設立され、農業と情報技術、そして人の力を融合させ、新しい価値を生み出すことを目指している。高齢化や人手不足、デジタル化の遅れといった課題に対し、AIやブロックチェーン、メタバース等の先端技術を駆使し、農業の未来を拓く取り組みを展開。

農業界をより持続可能で魅力的な産業にするため、農情人は農業コンサルティングやIT導入支援、新規就農支援など多岐にわたって活動している。

結論

「AI農業共生社会」を実現することは、日本の農業が直面する様々な課題を克服する一つの解決策である。農情人の取り組みは、その第一歩となりうる。私たちも、彼らの夢の実現を支援し、共に未来の農業を築いていきたい。このプロジェクトは、4月1日の「April Dream」にも関連しており、実現に向けた切実な願いが込められている。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。